Schwarzwasser – Chemie, Ökologie, Physiologie & Mikrobiologie

Marc Gregor Mohr

Vorwort

Egal ob Schmetterlingsbuntbarsche, Rote Neons, Laubkampffische oder Moskitobärblinge, überall in den Tropen dieser Welt finden sich prachtvolle Fischarten unterschiedlicher Größe mit leuchtendem Schuppenkleid. Es sind besonders diese Arten, die Aquarianer stets begeisterten und faszinierten. Doch eben jene Arten stammen oft aus vergleichsweise dunklen Biotopen, dem Schwarzwasser. Schon seit Jahren ahmen Aquarianer unter Zuhilfenahme moderner Technik aufwändig die Heimatgewässer ihrer Pfleglinge nach, um diese erfolgreich halten und vermehren zu können. Denn es sind auch eben jene, aus dem Schwarzwasser stammenden, Fischarten, die für ihre Empfindlichkeit bekannt sind.

In den letzten Jahren hat die Schwarzwasser-Aquaristik einen regelrechten Boom erlebt. Biotopnahe und "artgerechte" Haltung erhält in den Medien einen immer größeren Stellenwert. Schnell wird von essentiellen Huminstoffen, speziell angepassten osmotischen Drücken und Keimarmut gesprochen. Doch man sollte nicht alles in den Online- und Print-Medien glauben.

In diesem Artikel sollen nicht die Chemie oder die Technik zur Veränderung des Aquarienwassers im Vordergrund stehen. Dazu gibt es bereits einiges an Literatur. Auch die akute Krankheitsbehandlung steht hier nicht im Fokus. Stattdessen möchte ich als Natur- und Biowissenschaftler versuchen in diesem Artikel die Schnittstelle zwischen der Chemie des Aquarienwassers und der Gesundheit des Fisches im Schwarzwasser auf Grundlage wissenschaftlicher Publikationen skizzieren. Dabei versuche ich die Grundlagen der (Gewässer-)Ökologie, Tierphysiologie und Mikrobiologie zu vermitteln, um der Bedeutung der Wasserwerte auf den Grund gehen zu können.1. Schwarzwasser

1.1. Chemische Beschaffenheit

Die Binnengewässer Südamerikas werden in verschiedene Gewässertypen unterteilt. Je nach herangezogenen Kriterien lassen sich Gewässer unterschiedlich einteilen. So spielt bspw. der Nährstoffgehalt einen entscheidenden Einfluss und führt zu der Einteilung von oligotrophen (nährstoffarmen), mesotrophen (mäßig nährstoffreichen) und eutrophen (sehr nährstoffreichen) Gewässern. Hinsichtlich der gelösten Mineralien, des Nährstoffgehalts, Farbe und Trübung sowie pH-Wert und Anteil an gelöstem organischen Kohlenstoff lassen sich die Gewässer Südamerikas in drei verschiedene Gewässertypen einteilen; Klarwasser, Weißwasser und Schwarzwasser. Diese Einteilung, die vor allem auf den optischen Charakteristika der Gewässer beruhte, wurde von dem deutschen Biologen und Tropenökologen Harald Sioli, ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts für Limnologie in Plön, 1950 beschrieben (Furch 1984).

Doch auch in ihrer chemischen Zusammensetzung unterschieden sich diese drei Gewässertypen drastisch (siehe Tabelle 1). Weißwasser ist reich an Trübstoffen, hervorgerufen durch mineralische Schwebstoffe. Es enthält, verglichen mit den anderen beiden Gewässertypen, viele Mineralien und ist demnach reich an Ionen. Zudem ist es sauerstoffreich mit einem leicht sauren oder neutralen pH-Wert. Die Sichtweite Unterwasser beschränkt sich auf wenige Zentimeter. Die Gesamt- und Karbonathärte variieren je nach Gewässer und Jahreszeit zwischen 1 bis >10°dH. Klarwasser hingegen ist frei von Trübstoffen und besitzt keine offensichtliche Wasserfärbung. Hier beträgt die Sichtweite bis zu 4 Meter. Der pH-Wert liegt häufig im sauren Bereich, oftmals zwischen 4,5 und 6,5. Gesamt- und Karbonathärte liegen bei etwa 1°dH. Große Unterschiede hinsichtlich der chemischen Parameter haben Klarwasser- und Schwarzwasser-Biotope im Fluss-System des Orinoko nicht. In den subtropischen Regionen, wie beispielsweise dem Rio Paraguay und dem Rio Uruguay ähnelt das Klarwasser eher dem Weißwasser, da hier eine Karbonathärte >4°dH und ein pH >7,5 nachgewiesen wurden. Schwarzwasser weist keine Trübung auf, jedoch ist die Sichtweite hier ebenfalls auf einige Zentimeter bis 2 Meter beschränkt aufgrund der bernsteinfarbenen bis „Cola-farbenen“ Färbung. Hervorgerufen wird diese Farbe durch große Mengen an gelöstem organischen Kohlenstoff, kurz DOC (dissolved organic carbon), der sich vor allem aus Humin- und Gerbstoffen zusammensetzt. Die in diesen Wässern enthaltenen Huminstoffe und Gerbsäuren säuern das Wasser stark an, sodass der pH-Wert häufig bei 3,8 bis 5,5 liegt. Abgesehen von den sauren Oxoniumionen (H3O+) ist Schwarzwasser sehr ionenarm.

Einer der wohl bekanntesten Schwarzwasser-Flüsse Südamerikas ist der Rio Negro. Nach einer indigenen Legende entspringt der Rio Negro in einem See in den entlegenen Vorgebirgen. Dort badet einmal im Jahr der pechschwarze Geist des Bösen, Daipurui, um sich von den großen Zecken zu befreien, die er sich beim Reiten auf Tapiren durch den Dschungel in der Dämmerung einfängt. Es sei der Schmutz, so sagt man, der sich bei diesen jährlichen Waschungen von seinem Körper löst und den Rio Negro schwarz färbt (MacCreagh 2001). Heute weiß man, dass es die humusreichen Böden sind, die den Fluss mit Huminstoffen anreichern.

| Gewässertyp | Charakteristika |

|---|---|

| Klarwasser | Klar, leichte olivgrüne Färbung des Wassers, mineralarm mit häufig leicht saurem pH. Sichtweite bis zu 4 Meter. Beispiel; Rio Tapajos |

| Weißwasser | Lehmgelbes oder milchig trübes Aussehen hervorgerufen durch mineralische Schwebstoffe. Sichtweite; wenige Zentimeter. Beispiel; Rio Solimoes |

| Schwarzwasser | Klares, teefarbenes Wassers. Extrem mineralarm und sehr sauer mit pH-Werten zwischen 3,8 und 5,5. Sichtweite variiert je nach Konzentration an Humin- und Gerbstoffen. Beispiel; Rio Negro |

Die unterschiedlichen Ionenkompositionen dieser Gewässer und ihre jahreszeitlichen Schwankungen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Wissenschaftler dokumentiert und erforscht. Karin Furch beschrieb die Unterschiede der Weiß- und Schwarzwasser-Biotope Amazoniens im Jahre 1984. Sie nahm in den Jahren von 1974 bis 1976 monatlich Wasserproben und untersuchte diese hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung in Plön. Für die Regenwaldflüsse und das Regenwasser wurden jedoch nur zwei Proben genommen, im Oktober 1975 während der Trockenzeit, und im März 1976 während der Regenzeit.

Weiß- und Schwarzwasser enthalten mit 10 – 20 mg/L etwa ähnlich viel Kohlenstoff, jedoch unterscheiden sich die Anteile der Kohlenstoffquellen. In Weißwasser-Flüssen wie dem Rio Solimoes machen Carbonate (HCO3- , CO32-) etwa 50% des gesamten Kohlenstoffs aus. In Schwarzwasser-Flüssen wie dem Rio Negro machen anorganische Kohlenstoffverbindungen wie Carbonate nur einen marginalen Teil des gesamten Kohlenstoffs aus, da dieser vor allem aus den gelösten organischen Verbindungen besteht. Weißwasser enthält in der Regel deutlich mehr Silikat (bis ~4 mg/L), Phosphat (bis ~0,1 mg/L) und Sulfat als Schwarzwasser. Der Anteil an Chlorid-Anionen in Weiß- und Schwarzwasser ist hingegen vergleichbar hoch und schwankt in verschiedenen Flüssen des Amazonasbeckens zwischen 1,7 und 3,1 mg/L (Furch 1984).

Schwarzwasser ist zwar sehr ionenarm, enthält jedoch auffällig viele Spurenelemente. Im Vergleich zu Weißwasser wie dem Rio Solimoes enthält Schwarzwasser wie bspw. aus dem Rio Negro mindestens genauso viel oder gar mehr Eisen, Kupfer, Mangan und Zink.

Als Carbonatwasser enthält Weißwasser vor allem viele Calciumkationen. Im Rio Solimoes sind es durchschnittlich 5,7 mg/L. Hinzu kommen etwa 2 mg/L Natrium und jeweils etwa 1 mg/L Kalium und Magnesium. Im Schwarzwasser des Rio Negro sind die Mengen der Kationen deutlich reduziert. Es enthält nur 0,2 mg/L Calcium und 0,4 mg/L Natrium (siehe Abbildung 1).

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen Schwarz- und Weißwasser-Biotopen, abseits der absoluten Ionenhäufigkeit, besteht offensichtlich in der Verteilung der Alkali- und Erdalkalimetall-Kationen. Während Weißwasser zu etwa 70% aus den Erdalkalimetallionen Magnesium und insbesondere Calcium besteht, dominieren im Schwarzwasser mit etwa 70% die Alkalimetalle Natrium und Kalium gleichermaßen (siehe Abbildung 2).

Genaue Daten zu den saisonalen Schwankungen der im Wasser gelösten Alkali- und Erdalkalimetallionen existieren derzeit nicht. Allard et al. 2011 berichteten, dass der pH-Wert in Schwarzwasser-Gewässern des Amazonasbeckens während der Trockenzeit auf bis zu 5,5 ansteigt, während der Regenzeit jedoch nicht einen Wert von 4,7 überschreitet. Die strikte Trennung dieser drei Gewässertypen gelingt nur auf dem Papier. In der Realität lassen sich wahrscheinlich diverse Mischformen finden, wie beispielsweise in den vielen Schwarzwasser-Bächen, die in der Nähe größerer Weißwasser-Flüsse liegen. Im Oktober 2002, am Ende der Trockenzeit mit der geringsten Niederschlagsmenge, wurden in einem solchen Schwarzwasserbach, dem Rio Badajós, der neben dem Rio Solimoes verläuft, durchschnittlich 2,44 mg/L Ca2+, 0,32 mg/L Na+, 0,51 mg/L K+, 0,48 mg/L Mg2+ und 4,72 mg/L Cl- bei einem pH 5,5 gemessen (Horbe & Santos 2009). Der Weißwasser-Eintrag in diese Schwarzwasserbäche während der Regenzeit sorgt für starke jahreszeitliche Schwankungen und beeinflusst die Ionenzusammensetzung solcher Schwarzwasser-Biotope.

1.2. Huminstoffe

Huminstoffe sind organische Biogeopolymere, die sich vor allem aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff zusammensetzen (siehe Tabelle 2). Sie entstehen durch den mikrobiellen Abbau pflanzlicher Biomasse. Besonders die für Tiere schwer bis gar nicht zu verdauenden Zellwandbestandteile und Struktur-gebenden Komponenten wie Cellulose und Lignin bilden das Grundgerüst der Huminstoffe. Cellulose ist ein Polysaccharid (Vielfachzucker), das sich aus Glucose-Molekülen hin zu einem großen Makromolekül zusammensetzt. Sogenannte Fibrillen (Fasern) aus Cellulose kommen in den Zellwänden von Pflanzen vor und dienen dort als stabilisierendes und formgebendes Skelett der Zelle. Im Zuge der Verholzung lagern sich Lignine in die Zellwände ein. Lignin (lat. lignum, Holz) setzt sich aus Phenolen – aromatischen Kohlenwasserstoffen – zusammen. In der Zellwand werden die Lignin-Moleküle durch spezielle Enzyme in chemisch hochreaktive Radikale überführt. In einer Kettenreaktion polymerisieren die einzelnen Lignin-Moleküle, sodass die Ligninmasse eines Baumstammes quasi einem einzigen tonnenschwerem Biopolymer gleicht. Durch die nicht-enzymatische, sondern chemisch-radikalische Polymerisation während der Lignifizierung entstehen diverse Lignin-Verbindungen. Auch hierin liegt die strukturelle Diversität der Huminstoffe, die sich besonders auch aus Lignin zusammensetzen, begründet. Der mikrobielle Abbau dieser Holzfasern durch Bakterien und Pilze ist unter anderem auch deshalb so schwer, weil es keine einheitlichen Monomere (Grundbausteine) der Lignin-Polymere gibt und daher verschiedene Enzyme notwendig sind, um diese Lignin-Polymere zu zersetzen. Weitere Polyphenol-reiche Pflanzenstoffe wie Tannine, die als Gerbstoffe in Pflanzen vor phytopathogenen (pflanzenschädlichen) Mikroben schützen, dienen ebenfalls als Grundbausteine für Huminstoffe. Auch durch das Klima, die vorhandene Vegetation, sonstige Bodenbeschaffenheit und die vorhandenen Mikroorganismen und deren Werkzeuge unterscheiden sich die Ausgangspunkte des Humifizierungsprozesses und somit auch dessen Endprodukte. Bei Huminstoffen handelt es sich also um eine enorm heterogene Stoffgruppe. Es gibt keine einheitliche Strukturformel oder Molekülmasse. Huminstoffe variieren in ihrer Größe von 0,1 bis hin zu mehreren Zehntausend Kilodalton (kDa). Als Vergleich; ein Wassermolekül hat eine Größe von 0,018 kDa. Auch in ihrer Struktur variieren Huminstoffe stark. Es ist davon auszugehen, dass jedes Molekül hochmolekularer Huminstoffe quasi einzigartig ist.

Während der sogenannten Humifizierung führt der Abbau pflanzlicher Biomasse, darunter vor allem Lignin und Cellulose aber auch Aminosäuren, Kohlenhydrate und andere Biomoleküle, zur Bildung von Huminstoffen. Sie stellen eine erste Vorstufe der Braunkohle dar. In einer nachfolgenden geochemischen Phase der Inkohlung kommt es unter hohen Temperaturen und Drücken zur chemischen Bildung von Kohle.

| Element | Massenanteil[%] |

|---|---|

| Kohlenstoff | 40 - 60 |

| Wasserstoff | 4 - 6 |

| Sauerstoff | 30 - 40 |

| Stickstoff | 1 - 6 |

| Schwefel | <2 |

| Phosphor | 0,005 |

| Metalle | 0,000001 - 2 |

Huminstoffe werden hinsichtlich ihrer Extraktionseigenschaften in drei verschiedene Gruppen unterteilt. Die gelb- bis gelbbraunen und wasserlöslichen Fulvinsäuren reagieren besonders sauer. Sie sind 2000 bis 9000 Dalton (Da) groß und bestehen weniger aus aromatischen Gruppen wie Phenolen, sondern bestehen aus bis zu 30% aus Polysacchariden. Sie sind in kalter Natronlauge und kaltem Wasser löslich. Huminsäuren hingegen sind nicht in Wasser, jedoch in kalter Natronlauge löslich. Sie bestehen vor allem aus aromatischen Polyphenolen und sind teilweise mehr als 100000 Da groß. Phenolgruppen reagieren nur schwach sauer. Daher dissoziieren Huminsäuren nicht in Wasser, sondern werden nur in Anwesenheit eines starken Protonenakzeptors (Base) wie Natronlauge deprotoniert. Die Salze der Huminsäure heißen Humate und kommen zum Beispiel in der Tierfuttermittelindustrie zum Einsatz. Humine weisen einen hohen Polymeriationsgrad auf und sind weder in Wasser noch in kalter Natronlauge löslich.

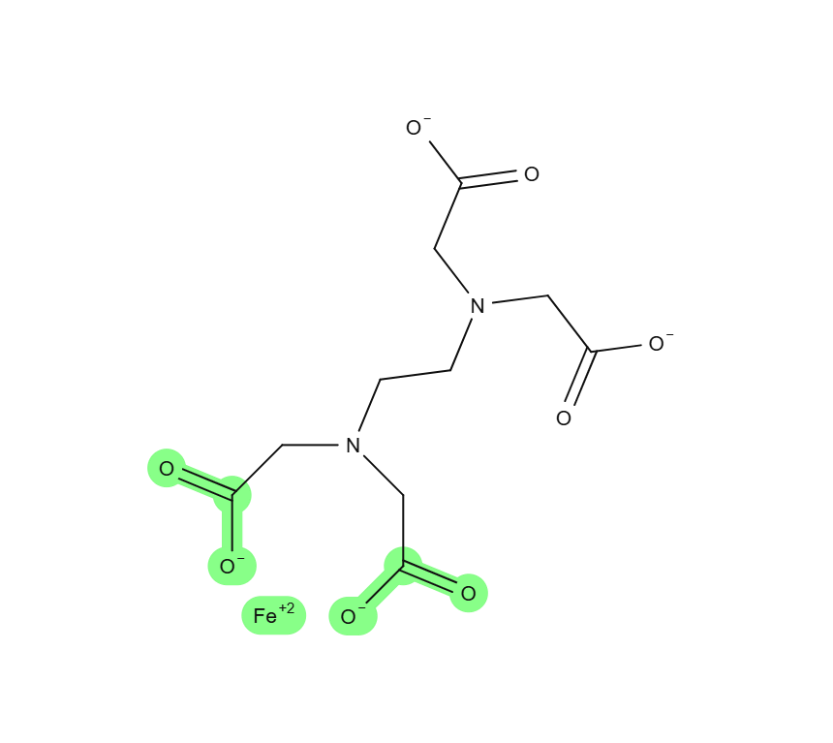

Es gibt verschiedene chemische funktionelle Gruppen, die in Huminstoffen vertreten sein können und zu verschiedensten Eigenschaften der Huminstoffe führen. Für den Säure-Charakter der Huminstoffe sind vor allem Carbonsäuren (-COOH) verantwortlich. Die genaue Säurestärke hängt stark von den benachbarten Atomen ab. Daher säuern Huminstoffe je nach Struktur unterschiedlich stark das Wasser an. Huminstoffe sind jedoch insgesamt schwache Säuren, da sie deutlich schwächer als starke Säuren, wie beispielsweise Salzsäure, Salpetersäure oder Schwefelsäure, wirken. Als schwache Säuren bilden sie ähnlich wie Carbonate ein pH-Puffersystem, das jedoch bei deutlich niedrigeren pH-Werten puffert. Die durch die Abgabe der sauer wirkenden Protonen deprotonierten Salze der Huminstoffe können wieder bei entsprechenden pH-Stürzen unterhalb des Pufferbereichs wieder Protonen aufnehmen. In ihrer deprotonierten Form liegen Carbonsäuren als Carboxylate vor. Mehrere solcher Carboxylat-Gruppen, die in räumlicher Nähe zueinanderstehen, und eine Scheren- Struktur ausbilden, können als sogenannte Chelatoren (griech. chele, Krebsschere) Metallionen komplexieren. Huminstoffe sind in der Bodenkunde als wichtige Eisen-Chelatoren bekannt, die bei sauren pH-Werten < 5 dreiwertige Eisenoxide zu Fe2+, das von Pflanzen aufgenommen wird, reduzieren und binden können (Zanin et al. 2019). In der Natur übernehmen Huminstoffe vielerorts in Böden und Gewässern ähnliche Aufgaben wie synthetische Chelatbildner, beispielsweise Ethylendiamintetraacetat (EDTA). Huminstoffe besitzen jedoch weitere Sauerstoff- und Stickstoff-haltige funktionelle Gruppen, die koordinative Bindungen ausbilden und somit zur Bildung von Humin-Metall-Komplexen führen können. Neben zweiwertigen Eisen-Ionen können diese Chelat-Untereinheiten von Huminstoffe auch andere divalente Kationen wie zum Beispiel das Erdalkalimetallion Ca2+ binden. Auch monovalente Kationen wie Kaliumionen (K+) können je nach Struktur gebunden werden. Ähnlich wie ein Kationenaustauscherharz können Huminstoffe Sulfonsäuregruppen enthalten, die sauer wirkende Protonen gegen Kalium, Natrium oder Ammonium austauschen können. Huminstoffe entziehen dem Wasser zudem Schwermetalle wie Blei oder Kupfer und bilden mit diesen Metallen oft unlösliche Humin-Metall-Komplexe.

Huminstoffe fungieren nicht nur als pH-Puffer, sondern auch als Redoxpuffer, da sie ein amphoteres Redoxverhalten aufweisen. Die aromatischen Polyphenol- und Chinongruppen der Huminstoffe können Sauerstoffradikale neutralisieren, sodass Huminstoffe als Antioxidantien wirken. Gleichzeitig enthalten Huminstoffe oftmals selbst stabile Radikale, sodass sie auch als Oxidantien wirken können. Die Rolle reaktiver Sauerstoffspezies und stabiler Radikale in Huminstoffe als positiver Stress werden in Kapitel 2.2.1. näher behandelt. Die Interaktion von Huminstoffen und Organismen wurde bereits in vergangenen Jahren untersucht, wie zum Beispiel der Einfluss von Huminstoffen auf die Osmoregulation aquatischer Organismen (siehe Kapitel 2.4.)

1.3. Geografische Verteilung von Schwarzwasser-Biotopen

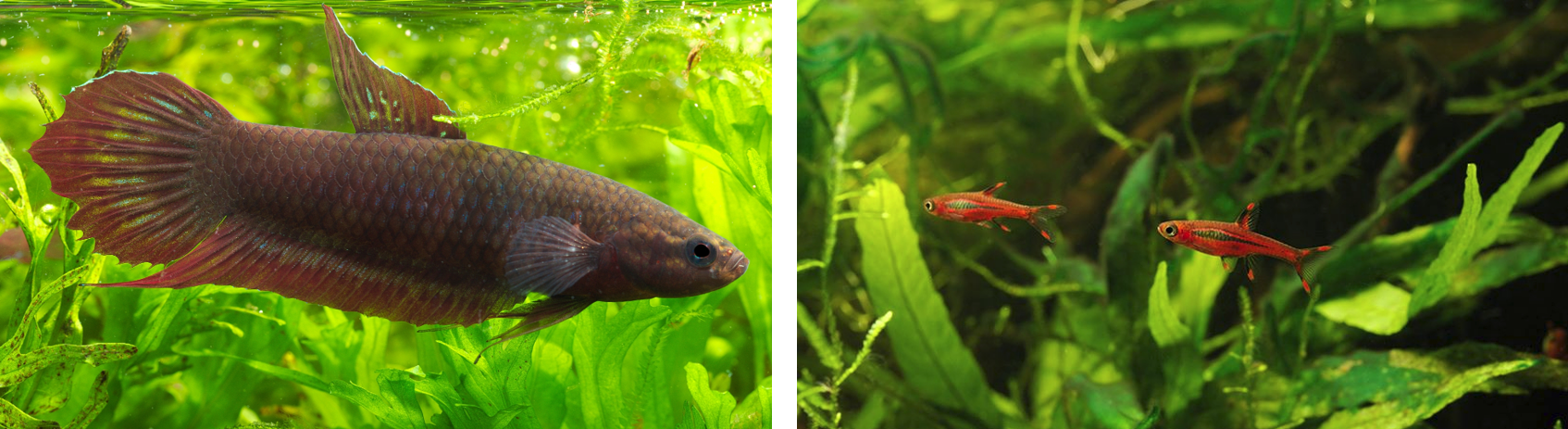

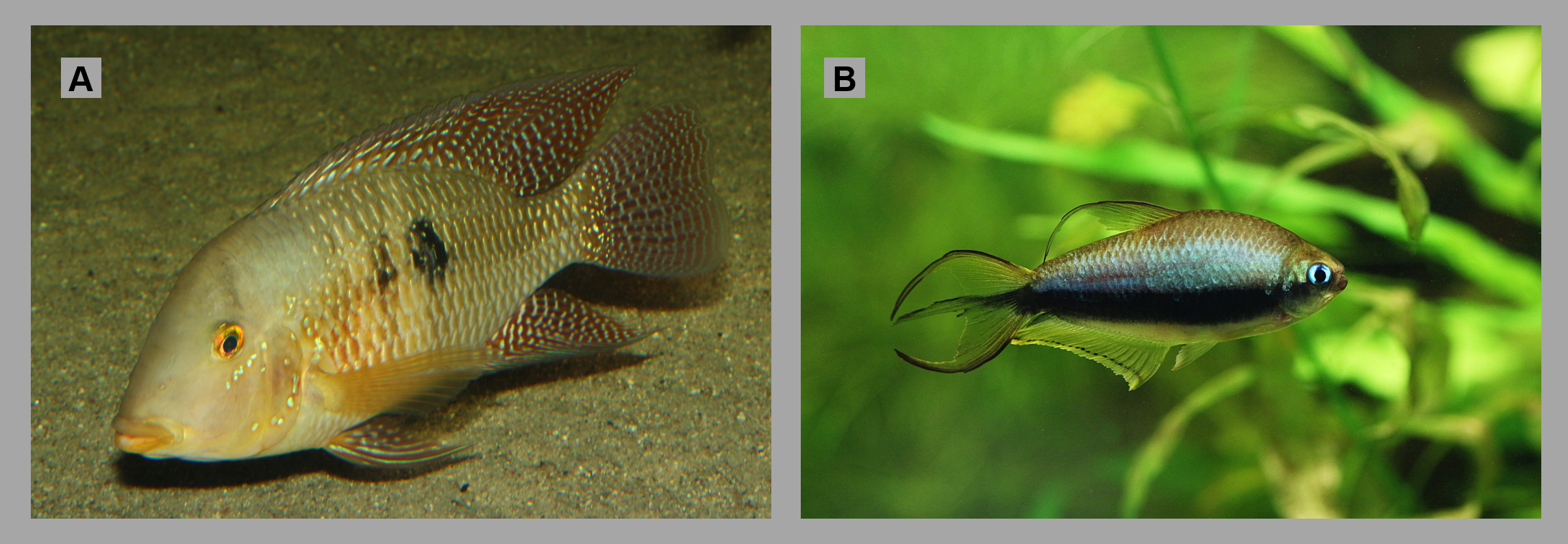

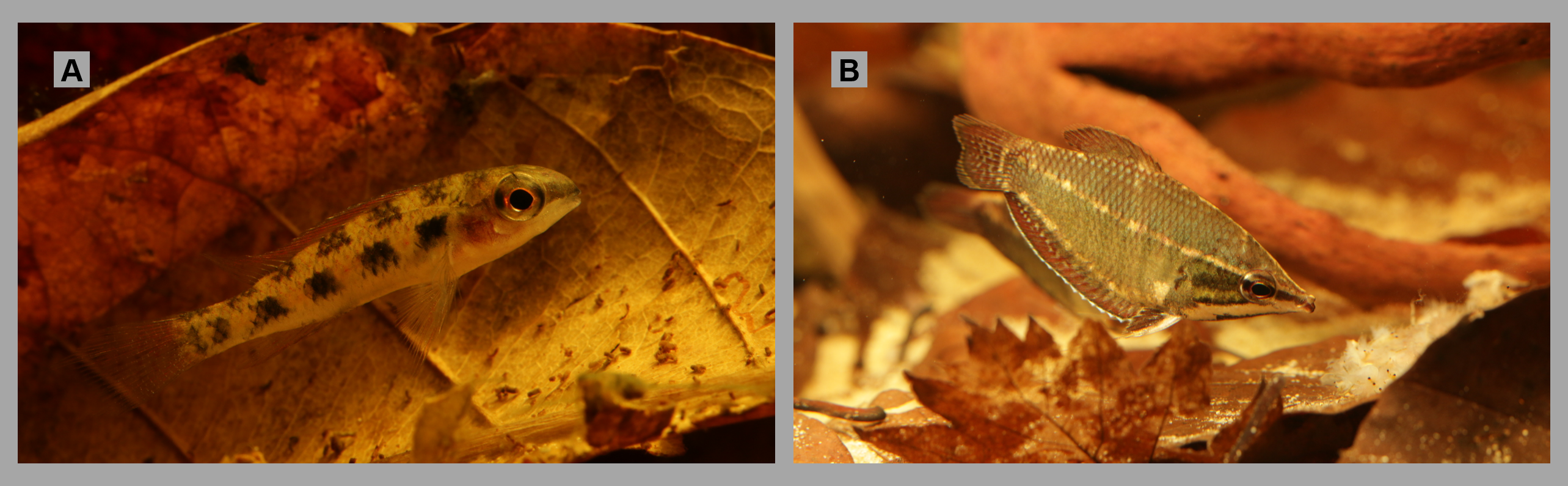

Klassische Schwarzwasser-Biotope sind primär in den Tropen zu verzeichnen, da die hier andauernden hohen Temperaturen rund um den Äquator und dem feuchten Klima zu einer hohen Vegetationsdichte führen. Verglichen mit anderen Schwarzwasser-Biotopen wurden die Schwarzwasser-Biotope Südamerikas in den vergangenen 100 Jahren besonders gut studiert. Dennoch gibt es auch außerhalb Südamerikas Schwarzwasser-Biotope mit beeindruckenden Fischgemeinschaften. In Zentralafrika, zum Beispiel dem Kongo-Becken, leben Killifischarten der Gattungen Aphyosemion und Fundulopanchax sowie Zwergbuntbarsche der Gattungen Nanochromis und Pelvicachromis in dunkelbraun gefärbten Gewässern, die stellenweise Torf als Untergrund haben jedoch nicht so stark sauer sind wie manche Schwarzwasserbiotope Südamerikas. In den Schwarzwasser-Lagunen des Kakadu National Park, Cape York Australien, sind Regenbogenfische der Gattungen Melanotaenia und Pseudomugil vertreten. Die beiden südostasiatischen Inseln Borneo und Sumatra zeichnen sich nicht nur durch ihr tropisches Klima, sondern auch ihre Biodiversität aus. Auf beiden Inseln finden sich Schwarzwasser- führende Regenwaldbäche in denen Laubkampffische wie Betta brownorum oder Betta coccina gefunden wurden. Die Lebensräume solcher Laubkampffische und anderer Schwarzwasserbewohner sind jedoch gefährdet. Besonders in Indonesien werde viele Torfmoore trockengelegt und Wälder gerodet, um dort Palmölplantagen anzulegen.

Schwarzwasser-Biotope sind jedoch nicht nur auf die Tropen begrenzt. Im Okefenokee National Wildlife Refuge – ein nationales Schutzgebiet für Wildtiere im Südosten der USA an der Grenze der beiden US-Bundestaaten Georgia und Florida – befindet sich mit dem Okefenokee-Sumpf das größte Schwarzwasser-System Nordamerikas. Hier kommen bei feuchtem subtropischem Klima Sonnenbarsche, Knochenhechte und Zwergschwarzbarsche wie Elassoma okefenokee vor. Auch in Europa finden sich Schwarzwasser-Biotope, vor allem in Torfmooren. Die Artenvielfalt nimmt mit zunehmender Distanz zum Äquator und den Tropen jedoch drastisch ab, was jedoch ein allgemeines Muster der Biodiversität darstellt und als „Breitengradient der Artenvielfalt“ bekannt ist.

1.4. Südamerikanische Schwarzwasser-Biotope als Biodiversitäts-Hotspots

Das Amazonasbecken ist mit 6.869.000 km2 das größte hydrografische Süßwassersystem der Welt und beherbergt die artenreichste Fischfauna (Ichthyofauna) im Süßwasser (Goulding et al. 2003, Reis et al. 2016). Die Fischgemeinschaften aus Schwarzwasser-Biotopen sind dabei mindestens genauso artenreich und zum Teil sogar noch artenreicher als die Biodiversität der Ichthyofauna in Weißwasser-Biotopen (Saint-Paul et al. 2000). In Schwarzwasser-Biotopen wurden bis zu 172 verschiedene Arten gefunden, in Weißwasser-Biotopen bis zu 148 (siehe Abbildung 5). Die Artenvielfalt in Schwarzwasser-Biotopen wird dabei nicht nur von in diesen Gewässern selten vorkommenden Arten bestimmt. Auch die beobachtete Anzahl der Arten, die 75% der Biomasse in diesen Biotopen ausmachen, war im Schwarzwasser höher als im Weißwasser (Saint-Paul et al. 2000). Aufgrund der geringen Ionenverfügbarkeit im Schwarzwasser und dem hohem Nährstoffgehalt im Weißwasser, findet sich im Schwarzwasser weniger Biomasse in Form von Fischen verglichen zu Weißwasser-Biotopen (Saint-Paul et al. 2000).

2. Grundlagen der Fischphysiologie

Aus tierphysiologischer Sicht stellt sich die berechtigte Frage wie Fische und andere aquatische Organismen in derart sauren und ionenarmen Gewässern überhaupt überleben können. Um dieser Frage nachzugehen sind zunächst einige Grundlagen zu Ökologie, Evolution und Fischphysiologie notwendig, die in den nachfolgenden Kapiteln besprochen werden.

2.1. Physiologische und ökologische Potenz

Häufig wird behauptet, dass Organismen perfekt an ihre natürlichen Lebensräume angepasst sind und deshalb genau dort vorkommen. So wird sowohl das Vorkommen endemischer Arten, als auch Arten mit breitem Verbreitungsgebiet versucht zu erklären. Doch anhand welcher Faktoren wird das Verbreitungsgebiet einer Spezies festgelegt? Hierzu müssen die verschiedenen Parameter betrachtet werden, die in einem Ökosystem wichtig sind. Diese Parameter lassen sich einteilen in abiotische Faktoren, die alle physikochemischen Parameter berücksichtigen (Temperatur, pH, Salinität, Sauerstoff etc.) und biotische Faktoren, die andere Organismen in eben jenem Ökosystem erfassen (Nahrungsangebot, Räuber, Konkurrenten etc.).

Die physiologische Potenz einer Art legt fest in welchen Bereichen abiotischer Faktoren eine Art überleben kann. Bspw. kann eine Art bei pH 3 – 10 überleben, wobei jedoch häufig ein physiologisches Optimum zu beobachten ist, bei dem die Überlebensrate in Abhängigkeit eines bestimmten abiotischen Faktors am höchsten ist. Nicht alle Arten bilden ein spezifisches Optimum in Form eines Maximus aus. Eurypotente (euryök, griech eurys = breit) Arten besitzen eine breite physiologische Potenz mit teilweise breitem Optimum. Stenopotente (stenök, griech stenos = eng) Arten hingegen besitzen eine weniger große physiologische Potenz und häufig ein eher punktuelles physiologisches Optimum.

Die physiologische Potenz gibt eine grundlegende Spannweite eines Umweltparameters an, in der eine Art überleben kann. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die ökologische Potenz, da diese die biotischen Faktoren berücksichtigt. Hierzu zählt beispielsweise die Konkurrenzstärke. Nach dem biologischen Konkurrenz-Ausschluss-Prinzip können zwei Arten, die exakt dieselben begrenzten Ressourcen benötigen, langfristig nicht koexistieren können. In der Natur haben Arten mit beispielsweise höherer Reproduktionsrate oder breiterem Nahrungsangebot einen Vorteil gegenüber anderen Arten. Gemeinsam bilden die physiologische und die ökologische Potenz den Existenzbereich einer Art, auch ökologische Nische genannt. Besitzen zwei Arten dieselbe physiologische Potenz, aber unterschiedlich starke ökologische Potenzen, so kann die Art mit der höheren ökologischen Potenz näher an ihrem physiologischen Optimum leben und das Existenzoptimum gleicht quasi dem physiologischen Optimum (siehe Abbildung 6 A). Arten mit ähnlicher physiologischer Potenz und geringerer ökologischer Potenz werden aus der ökologischen Nische, in der das physiologische Optimum vorherrscht, verdrängt. Ihr Existenzoptimum verschiebt sich und gleicht nicht mehr dem physiologischen Optimum (siehe Abbildung 6 B).

Es ist nicht immer die Konkurrenzstärke, die das Vorkommen einer Art einschränken. Auch das Nahrungsangebot, geografische Trennung oder andere ungünstige abiotische Umweltfaktoren können die Besiedlung des physiologischen Optimums, das für jeden Parameter einzeln bestimmt wird, verhindern. Stellen die Heimatgewässer unserer Fische immer das physiologische Optimum eines jeden physikochemischen Parameters dar, die man nachahmen sollte? Diese Frage können wir als Aquarianer nicht beantworten. Hier ist die Experimentierfreudigkeit und der Erfahrungsaustausch der Aquarianerschaft gefragt.

2.1.1. Wann "fühlen" sich Fische "wohl"?

Der Begriff des „Wohlfühlens“ wird unter Tierhaltern gerne verwendet, auch in der Aquaristik. Aus biologischer Sicht ist der Begriff jedoch schwer zu definieren. Das Wohlfühlen eines Fisches lässt sich nicht messen. Hierbei handelt es sich oft um subjektives Empfinden des Fischhalters. Die Vitalität eines Fisches hingegen lässt sich quantifizieren und beschreiben, besonders durch arttypisches Verhalten, gesunden Appetit, allgemeine Gesundheit, Atemfrequenz sowie Fortpflanzung. Man spricht vom Zustand der sogenannten Homöostase, ein Prinzip durch das der Körper ein inneres Gleichgewicht seiner physiologischen Funktionen aufrechterhält. Inwiefern sich ein Fisch darüber hinaus wohlfühlen kann, lässt sich nicht sagen. Die Suche nach dem perfekten Haltungs-Optimum wird daher nie beendet sein. Zumindest nicht mit unserem aktuellen Wissensstand und den uns zur Verfügung stehenden Messtechniken.

2.1.2. Mythos Arterhaltungstrieb

Ein weitverbreiteter Mythos in der Aquaristik ist der sogenannte „Arterhaltungstrieb“, mit dem die Fortpflanzung als Anzeichen für Vitalität widerlegt werden soll. Jedoch wurde bereits im vergangenen Jahrhundert das Konzept des Arterhaltungstriebs in der Biologie für widerlegt erklärt. Der britische Zoologe und Evolutionsbiologe Richard Dawkins publizierte 1976 die Erstausgabe seines populärwissenschaftlichen Buches „Das egoistische Gen (Englischer Originaltitel „The selfish gene“), indem er die Frage diskutierte was die kleinste Einheit in der Biologie ist, auf die die natürliche Selektion wirkt. Sind es Ökosysteme? Organsimengruppen? Einzelne Individuen? Oder doch die Art? Dawkins postulierte, dass es die egoistischen Gene sind, die infolge der der natürlichen Selektion „überleben“ oder nicht „überleben“ (Dawkins, 2014). Gene sind die Replikatoren der Evolution, die sich versuchen zu erhalten. Hierzu benötigen Gene jedoch sogenannte Vehikel (meist Organismen), um ihren Fortbestand zu sichern.

Dass es keinen Trieb zur Arterhaltung geben kann, wird bereits aus der Tatsache deutlich, dass die intraspezifische Konkurrenz, also die Konkurrenz um dieselben Ressourcen innerhalb einer Art, am höchsten ist. Nicht selten endet der Konkurrenzkampf zwischen Individuen derselben Art um Ressourcen wie Nahrung, Platz und Fortpflanzungspartner tödlich, egal ob Käfer, Fisch, Seeelefant oder Mensch. Nach Darwins Evolutionstheorie (siehe Kapitel 2.3.) überlebt nur das fitteste Individuum, nicht eine ganze Art.

Ein demonstratives Beispiel zeigt sich in der Mikrobiologie. Durch bakterielle Konjugation können manche Bakterien, die als asexuell gelten, Erbmaterial an andere Individuen weitergeben, auch an artfremde. Bakterien wie Acinetobacter baumannii besitzen zirkuläre DNA-Moleküle, sogenannte Plasmide, zusätzlich zu ihrer chromosomalen DNA. A. baumannii kann diese Plasmide durch das Ausbilden sogenannter Sex-Pili weitergeben. Auf diesen Plasmiden sind häufig neben praktischen Antibiotikaresistenzen auch die Gene codiert, die für diese Weitergabe notwendig sind und sich somit selbst erhalten. Einen Vorteil hat A. baumannii dadurch nicht. Eher im Gegenteil, praktische Antibiotikaresistenzen, die einem Bakterium einen Vorteil im Ökosystem verschaffen, werden an andere Arten weitergegeben. Da Bakterien wie A. baumannii keine kognitiven Fähigkeiten besitzen und beispielsweise nicht konditioniert werden können, fällt das Prinzip des reziproken Altruismus, also die Erwartungshaltung, dass ein begünstigendes Verhalten nicht-verwandter Individuen zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Belohnung führt, weg.

Aquarianer müssen sich also nicht ohne Grund mit der erfolgreichen Pflege ihrer Fische auseinandersetzen und dies durch zum Teil hohen Aufwand bewerkstelligen, um erfolgreich Fische nachziehen zu können.

2.2. Stressbegriff in der Biologie

Als Stress wird in der Biologie eine Umweltbedingung bezeichnet, die einen Organismus zu einer direkten physiologischen Anpassungsreaktion zwingt. Die Auslöser, die auch als Stressoren bezeichnet werden, können unterschiedlicher Natur sein. Ein wohl allen bekanntes Beispiel ist der Hitzestress durch zu hohe Temperaturen. Dieser Hitzestress führt schlimmstenfalls zu lebensbedrohlichen Herz-Kreislauf-Problemen. Eine Anpassungsreaktion des menschlichen Körpers zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur bei Hitze stellt das Schwitzen dar. Akute Stressreaktionen führen zu einer abweichenden Stoffwechselaktivität, die Energie für zusätzliche Prozesse erfordert, die während des Grundumsatzes (Basalstoffwechsel) nicht erforderlich sind.

Das zentrale und periphere Nervensystem spielt eine entscheidende Rolle in der Stressreaktion. Durch entsprechende Rezeptoren werden verschiedene Arten Stressoren wahrgenommen, wie beispielsweise osmotischer Stress, Hitzestress, Photostress durch Lichtveränderungen oder mechanische Stressoren durch das Annähern eines Raubfisches, wahrgenommen durch das Seitenlinienorgan. Diese Sinneswahrnehmung findet sowohl durch normale Rezeptoren, als auch durch spezielle Schmerz-Rezeptoren (Nozizeptoren), die auf potentiell schädliche Reize reagieren. Nozizeptoren sind, ähnlich wie die normalen sensorischen Rezeptoren, auf bestimmte Umweltfaktoren spezialisiert und überall im Körper verteilt. Das zweite wichtige Steuer- und Kommunikationssystem im Tierkörper stellt das Hormonsystem dar. Hormone sind Botenstoffe, die neben dem Nervensystem der Kommunikation zwischen Geweben und Zellen dienen. Es existieren verschiedene Hormonklassen, die sich nach chemischer Struktur oder Zielwirkung einteilen lassen. Eine wichtige Gruppe von Hormonen während der Einwirkung von Stressoren sind Stresshormone wie Cortisol, Adrenalin oder Noradrenalin. Sie werden in der Nebenniere freigesetzt. Die Nebenniere ist bei Säugetieren eine paarige Hormondrüse am oberen Pol der Nieren. Sie gliedert sich in zwei verschiedene Gewebe; dem Nebennierenmark und der Nebennierenrinde, die das Mark umgibt. In Fischen unterteilt sich die Nebenniere in zwei voneinander getrennten Organen; dem Interrenalorgan (vergleichbar mit der Nebennierenrinde) und dem Adrenalorgan (vergleichbar mit dem Nebennierenmark). Die chromaffinen Zellen des Adrenalorgans produzieren und sezernieren die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin (sogenannte Katecholamine). Sie bilden die primäre Stressantwort, da sie rasch ausgeschüttet werden und bei akutem Stress als erstes ausgeschüttet werden. Sie führen unter anderem zu einer erhöhten Herzfrequenz sowie einem erhöhten Bluthochdruck. Währenddessen schütten die interrenalen Zellen des Interrenalorgans Sexualhormone, Mineralcorticoide und Glucocorticoide aus, die sich aus dem Vorläufermolekül Cholesterin herleiten. Mineralcorticoide wie Aldosteron regulieren die Nieren und damit den Ionenhaushalt des Fischkörpers. Glucocorticoide besitzen vielfältige Aufgaben, darunter die Regulation des Kohlenhydratstoffwechsels, Mobilisierung von Aminosäuren und die Regulation antiinflammatorischer (entzündungshemmender) Prozesse. Zu den Glucocorticoiden zählt beispielsweise das Steroidhormon Cortisol. Die Hormon-Ausschüttung des Interrenalorgans besitzt im Gegensatz zum Adrenalorgan eine langsamere Reaktion, hält jedoch länger an und klingt langsam ab.

Stressoren wirken auf verschiedene Zelltypen innerhalb eines Gewebes, sowohl auf entsprechende Gewebezellen als auch Rezeptoren oder Schmerzrezeptoren (Nozizeptoren) des neuronalen Systems (siehe Abbildung 9). Afferente Bahnen des Nervensystems leiten die Stress-Information an das Gehirn weiter, wo die Informationen vom Zwischenhirnboden (Hypothalamus) verarbeitet werden. Der Hypothalamus innerviert (steuert) über efferente Bahnen direkt das Adrenalorgan innerhalb weniger Sekunden, weshalb Katecholamine wie Adrenalin und Noradrenalin die akute Stressantwort auslösen. Gleichzeitig schüttet der Hypothalamus das cortitrophes-Releasing-Hormon (CRH) aus, das auf die Hirnanhangsdrüse (Adenohyphose) wirkt. Hier wird das adrenocortitrophe Hormon (ACTH) ausgeschüttet, das als Ziel- und Wirkort die Zellen des Nebennierenrinde-artigen Interrenalorgans hat. In der hormonell gesteuerten Aktivierung des Interrenalorgans, im Gegensatz zum neuronal gesteuerten Adrenalorgan, ist auch dessen langsamere aber nachhaltiger wirkende Reaktion begründet.

Stressoren wirken jedoch nicht nur auf neuronale Zellen, sondern auch direkt auf spezifische Gewebezellen. Hierzu dienen oft Rezeptoren für unterschiedliche (meist abiotische) Stressoren. Das Stresssignal löst eine Signalkaskade innerhalb der Zelle aus, wodurch spezielle Hormon-Rezeptoren gebildet werden, die eine weitere Steuerung durch Hormone wie Katecholamine oder Glucocorticoide zulassen, indem sie jene binden und daraufhin eine Stressantwort auf molekularer Ebene innerhalb der Zellen auslösen. Je nach Lokalität der Stressreaktion können die über die Blutbahn freigesetzten Hormone so gezielt an die Zelltypen andocken, die auch entsprechende Rezeptoren auf ihrer Oberfläche tragen.

2.2.1. Huminstoffe als Eustress?

Neben akutem und chronischem Stress wird in der Biologie teilweise auch zwischen Distress und Eustress unterschieden. Distress ist negativer Stress, der chronisch zu einer Dysregulation körperlicher Funktionen führen kann, wie etwa Immunsuppression. Eustress hingegen beschreibt Anpassungsreaktionen, die sich noch im Bereich des physiologischen Gleichgewichts befinden und zu einem Vorteil durch eine allgemein erhöhte Widerstandsfähigkeit führen. Diese Unterteilung zwischen Distress und Eustress ist in der Wissenschaft nicht unumstritten. So wurde beispielsweise im Jahre 2020 im Fachjournal BioEssays ein Aufsatz publiziert, mit dem Titel „Eustress und Distress; Weder gut noch schlecht, sondern eher dasselbe?“ (Bienertova‐Vasku & Scheringer 2020). In dem Aufsatz wird unter anderem bemängelt, dass es (Stand 2020) 16400 Publikationen mit dem Schlagwort „Distress“, aber nur 203 Publikationen mit dem Schlagwort „Eustress“ zu finden gibt. Während Naturwissenschaftler also eine recht gute Vorstellung davon haben was schädlicher Distress ist, ist das abstrakte Konzept des positiven Eustress bislang eher dürftig definiert. Abseits des wissenschaftlichen Disputs über Begrifflichkeiten und Definitionen, existieren dennoch interessante Zusammenhängen zwischen Stressoren und sich daraus ergebenden Vorteilen.

Auch Huminstoffen wird eine Wirkung als positiver Stressor nachgesagt. Huminstoffe besitzen stabile Radikale. Radikale sind Teilchen mit einem ungepaarten Elektronenpaar, also einem freien Elektron auf der Suche nach einem „Partner-Elektron“, weshalb sie sehr reaktiv sind. Reaktive Sauerstoffspezies werden beispielsweise maßgeblich mit für den Alterungsprozess (Seneszenz) verantwortlich gemacht. Reaktive Sauerstoffspezies entstehen unter anderem durch einen fehlerhaften oder unvollständigen Ablauf der durch die O2-Oxidoreduktase katalysierten Reduktion von Sauerstoff zu Wasser. Die entstehenden Sauerstoffradikale, wie beispielsweise Superoxid-Anionen oder Hydroxylradikale, greifen Zellstrukturen an was zum Verschleiß der molekularen Zellstrukturen und letztendlich zur Alterung des Organismus führt. Proteinoxidationen sorgen für Fragmentierung stabilisierender oder katalytisch aktiver Proteine, Lipidoxidationen verändern Membranpotentiale und die Fluidität von Membranen und Schäden des Erbguts sind ebenfalls eine Folge dieser reaktiven Sauerstoffradikale. Zellen besitzen jedoch Reparaturmechanismen. Damit Proteine nicht denaturiert bzw. entfaltet werden, indem tertiäre Strukturen zwischen hydrophoben und hydrophilen Aminosäuren werden gestört werden und zur Aggregation mit anderen Proteinen führen kann, gibt es sogenannte Hitzeschockproteine. Der Name verrät schon woher man die Proteine kennt; bei Temperaturanstiegen werden Proteine denaturiert, indem ihre tertiäre Faltstruktur gestört wird. Die quartären Strukturen bilden sich vor allem durch Wasserstoff-Brücken-Bindungen aus. Führt man diesen schwachen Bindungen Energie zu, lösen sie sich. Hitzeschockproteine stabilisieren entfaltete Proteine und falten sie teilweise wieder neu, indem sie hydrophobe und hydrophile Milieus "nachahmen", wodurch die korrekte Faltung angetrieben wird.

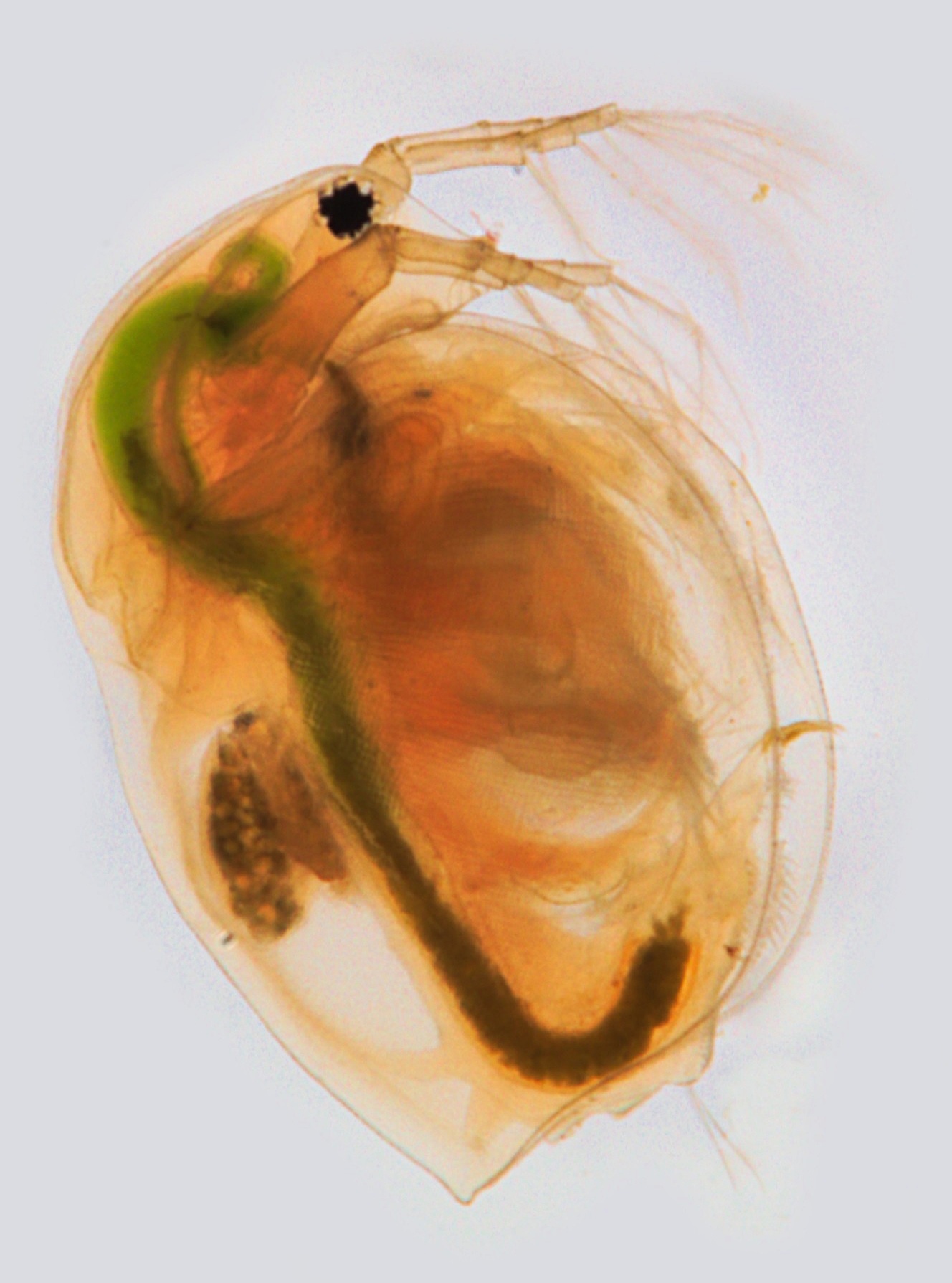

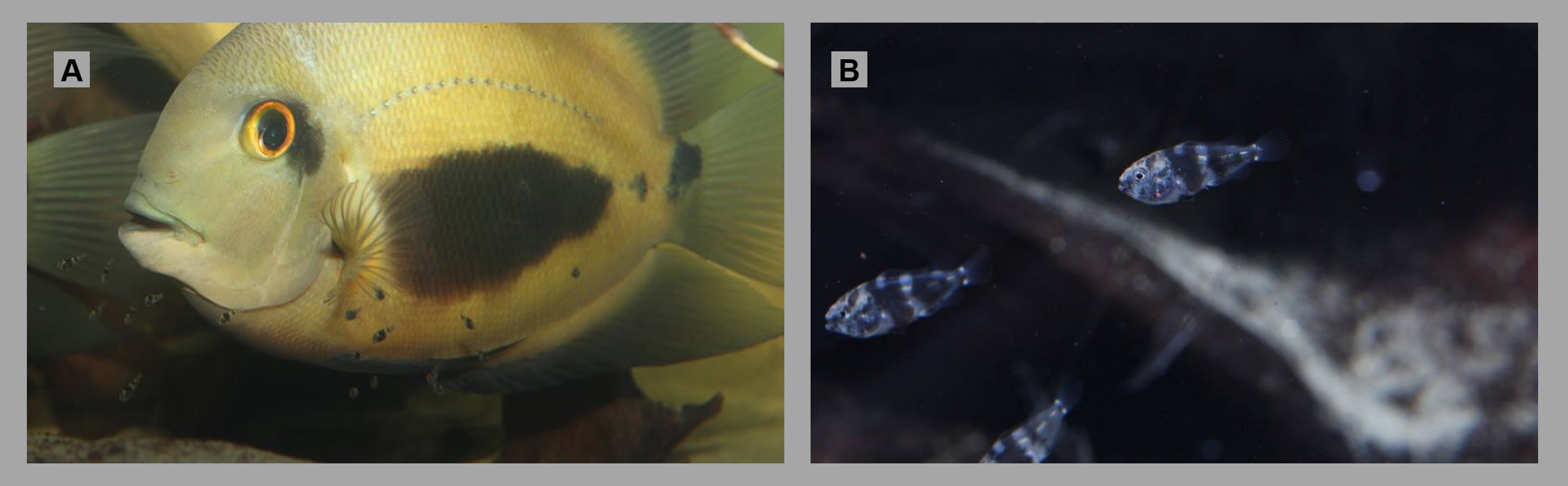

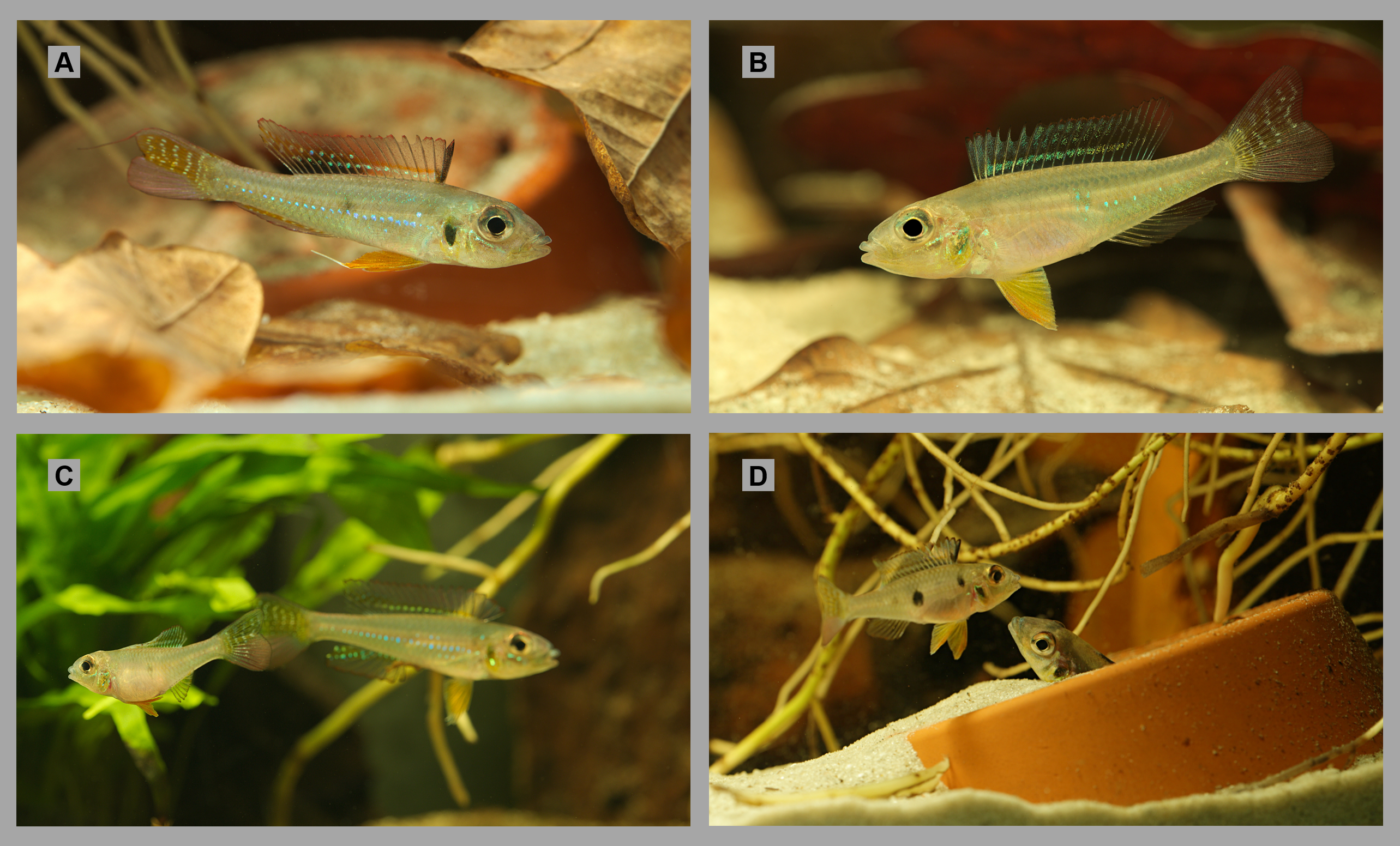

Huminstoffe mit oxidativem Potential fördern genau diese Protein-Denaturierung. Der Organismus nimmt den oxidativen Stress wahr und synthetisiert mehr Hitzeschockproteine (HSP), um Proteine vor oxidativen Schäden zu schützen. Diese vermehrte Expression von hsp-Genen wurde unter anderem in dem Fadenwurm Caenorhabditis elegans beobachtet (Menzel et al. 2005). In Tierversuchen mit dem C. elegans, Wasserflöhen der Gattung Daphnia und Schwertträgern (Xiphophorus helleri) wurde daher die Wirkweise von Huminstoffen als lebensverlängernder Eustressor untersucht. Der Nematode C. elegans suchte bei Versuchen auf Agarplatten regelrecht nach Huminstoff-reichen Zonen, wenn gewisse Regionen einer Agarplatte mit einem synthetischen Huminstoff oder natürlicher organischer Masse an Huminstoffen angereichert wurden (Menzel et al. 2005). Zusätzlich wurde beobachtet, dass sowohl die Exposition der synthetischen als auch natürlich isolierten Huminstoffe zu einer vermehrten Expression von Genen führte, die für Hitzeschockproteine codieren. Während für ein synthetisches Huminstoffpräparat eine signifikante lebensverlängernde Wirkung von einigen Tagen auf C. elegans festgestellt wurde, blieb eine solche Beobachtung für natürliche organische Masse (Huminstoffe), die aus einem Brandenburger See mit hohem Anteil an gelösten organischen Kohlenstoff isoliert wurde, aus (Steinberg et al. 2007). Diese Ergebnisse zeigen, dass aufgrund der Heterogenität der Huminstoffe keine allgemeingültigen Aussagen über Huminstoffe hinsichtlich ihrer Bioaktivität getroffen werden können. Die Versuche wurden zusätzlich mit gemeinen Wasserflöhen (Daphnia magna) durchgeführt. Daphnia magna vermehrt sich unter stressfreien Bedingungen asexuell durch Parthenogenese (Jungfernzeugung), sodass lediglich weibliche Klone mit denselben genetischen Anlagen gebildet werden. Unter Einfluss von Stressoren kommt es zur Bildung von männlichen Nachkommen und der sexuellen Reproduktion, um befruchtete Dauereier zu bilden, die bei besseren Umweltbedingungen erneut schlüpfen. Die Zugabe von Huminstoffen (synthetisch & aus der Natur isoliert) führte zur Bildung von männlichen Nachkommen. Darüber hinaus konnte eine geschlechterspezifische Lebenszeitmodulation beobachtet werden (Euent et al. 2008). Während die Lebensspanne weiblicher D. magna bei Konzentrationen synthetischer Huminstoffe von 2,15 bis 10,75 mg/L einen negativen Effekt auf die Lebensspanne hatten, konnte für die männlichen D. magna gezeigt werden, dass 10,75 mg/L und insbesondere die niedrigere Konzentration von 2,75 mg/L eine signifikante Verlängerung der Lebensspanne um bis zu 10 Tage nach sich zog. Untersuchungen mit Schwertträgern (Xiphophorus helleri) zeigten die Bildung einer multiplen Stressresistenz (Meinelt et al. 2004). Junge Schwertträger wurden 9 Wochen nach ihrer Geburt zwei Wochen lang täglich mit Keschern gefangen und in neues Wasser überführt. Während dieser zwei Wochen nahm die Gewichtszunahme vollkommen ab und stagnierte. Die Gewichtszunahme wurde anschließend weiter bis zur 21. Lebenswoche dokumentiert. Die Kontrollgruppe ohne Zugabe von Huminstoffen zeigte auch in den anschließenden zehn Wochen eine Stagnation der Gewichtszunahme. Die Exposition von 5; 30 oder 180 mg/L eines synthetischen Huminstoffes führte hingegen dazu, dass die Tiere nach der zweiwöchigen Stress-Prozedur in gleichem Tempo Gewicht zunahmen und auch vor der Stress-Behandlung besser und schneller wuchsen als die Kontrollgruppen. Huminstoffe führten als Stressor zu einer multiplen Stressresistenz, indem auch der mechanische Stress des Herausfangens und Umsetzens besser bewerkstelligt wurde, wenn Huminstoffe als Stressor anwesend waren. Diese multiple Stressresistenz ist auf molekularbiologischer Ebene wahrscheinlich unter anderem darauf zurückzuführen, dass die vermehrte Produktion von Hitzeschockproteinen auch in anderen Stresssituationen wie thermischem Stress eine erhöhte Widerstandsfähigkeit sichert. Derzeit steht noch die Frage aus, ob diese Stressresistenz epigenetisch auch an die Nachkommen weitergegeben werden kann (siehe Kapitel 2.3.). Eine Korrelation zwischen eingesetzter Dosis und Wirkgrad konnte dabei nicht festgestellt werden. Dass zu hohe Expositionen von Huminstoffen jedoch einen toxischen Effekt auf Fische haben können, wurde für Embryonen des Zebrabärblings (Danio rerio) aufgezeigt, dessen Überlebensrate bei einer Huminstoffkonzentration von 500 mg/L beinahe bei 0% liegt.

Der Einfluss von Huminstoffen auf Tiere folgt einer hermetischen Wirkkurve (siehe Abbildung 11). In niedrigeren Konzentrationen sorgen Huminstoffe für einen positiven Effekt auf den Organismus, indem sie die allgemeine Widerstandsfähigkeit des Organismus erhöhen. Eine weitere Erhöhung der Konzentration führt jedoch ab einem gewissen Zeitpunkt zu einer umgekehrten Wirkung. Bei zu hoher Dosis wirken Huminstoffe schädlich und verringern die Widerstandsfähigkeit. Insbesondere Organismen, welche aus Schwarzwasser-Habitaten stammen, haben jedoch auch mit hohen Huminstoffkonzentrationen keine Probleme. Inwiefern Arten aus Karstgewässern mit hohen Huminstoffkonzentrationen, wie sie im Schwarzwasser vorzufinden sind, zurechtkommen, ist noch nicht untersucht. Wahrscheinlich gilt auch hier das altbekannte Prinzip von Paracelsus „Die Dosis macht das Gift“.

Die genaue Aufnahme von Huminstoffen von Fischen und anderen aquatischen Organismen ist bisher noch nicht genau bekannt. Neben der oralen Aufnahme über das Futter ist auch eine Aufnahme über die Kiemen oder die Haut denkbar, zumindest für kleinere Huminstoffe, die nicht größer sind als 500 Da. Trotz der vielen aromatischen und damit lipophilen Strukturen der Huminstoffe ist es fraglich, ob sie aufgrund der vielen deprotonierten und somit lipohoben Carboxyl- und Hydroxygruppen durch die lipophile Zellmembran passiv diffundieren können. Zwar gibt es einzelne Studien, in denen radioaktiv markierte Huminstoffe intrazellulär nachgewiesen werden konnten, jedoch äußern Kritiker, dass es sich hierbei um synthetische Huminstoffe handelt, sodass kein direkter Vergleich zu nativen Huminstoffen gezogen werden kann und keine quantitative Einschätzung der Huminstoff-Aufnahme möglich ist (Kulikova et al. 2010). Kleinere Huminstoffen könnten durch unspezifische Transporter-Proteine in der Zellmembran aufgenommen werden oder gelangen durch parazelluläre Wege durch die Zwischenräume der Epithelzellen (Tight Junctions) in das Gewebe. Eine Adsorption an die Zelloberfläche hingegen ist möglich und führt möglicherweise zur Aktivierung von Signaltransduktionswegen innerhalb der Zellen. Dass eine Adsorption (=“Anheftung“) von Huminstoffen an Zellmembranen deren Permeabilität (=Durchlässigkeit) erhöhen kann, wurde bereits für Phytoplankton gezeigt (Vigneault et al. 2000). Auch die direkte Aufnahme kleinerer Abbauprodukte (z.B. freigesetzt von Bakterien) von Huminstoffen sind nicht auszuschließen und wurde bereits in der Wissenschaft diskutiert. Während die biologische Aktivität von Huminstoffen unbestritten ist, herrscht über die genauen Wirk- und Aufnahmemechanismen noch Unstimmigkeit.

2.3. Anpassung, Adaptation & Evolution

Stress als der Auslöser für Anpassungsreaktionen treibt maßgeblich die Evolution an. In der Biologie spricht man nicht nur im Rahmen der Evolution von Anpassung. Auch Stressantworten bzw. Akklimatisation auf sich ändernde Umweltfaktoren sind eine direkte physiologische Anpassungsreaktion, bei der die Plastizität der Zellen und Gewebe ausgeschöpft wird. Der Begriff Adaptation beschreibt in einem evolutionsbiologischen Kontext die Anpassung einer Population bzw. Spezies auf genetischer Ebene über mehrere Generationen. Fische haben, wie alle Tiere, einen genetisch festgelegten Umfang für direkte Anpassungsreaktionen bei akutem Stress. Bei langanhaltendem Stress haben Individuen, die durch gewisse Eigenschaften ihres Erbmaterials besser an gewisse Umweltfaktoren angepasst sind als andere Individuen ihrer Art, einen Vorteil Hier gilt das durch Darwin postulierte Prinzip „Survival of the fittest“. Durch natürliche Selektion werden solche Eigenschaften des Erbmaterials innerhalb der Population und/oder Art über mehrere Generationen hinweg gefestigt, sodass sie sich an bestimmte Umweltfaktoren adaptiert.

Eine Zwischenform der individuellen Anpassung und der langfristigen Adaption einer Art stellt die Epigenetik dar. Hierbei wird nicht die Sequenz der DNA verändert, sondern die Aktivität einzelner Gene. Durch die Anlagerung bestimmter funktioneller Gruppen, bspw. Methylgruppen, an das Grundgerüst der DNA kann das Ablesen eines gewissen Bereichs (Gen) des Erbmaterials inaktiviert oder aktiviert werden. Diese Form der DNA-Modifikation ist eine schnelle und reversible Anpassungsreaktion auf Stresssituationen. Zusätzlich können diese epigenetischen Muster auch an Nachkommen vererbt werden, sodass Nachkommen an gewisse Umweltbedingungen automatisch besser angepasst sind, ohne durch Evolution und Mutationen in der DNA-Sequenz adaptiert zu sein.

2.4. Osmoregulation & Exkretion von Knochenfischen aus Schwarzwasser-Biotopen

Wie in Kapitel 1 besprochen enthält Schwarzwasser im Vergleich zu anderen Gewässern sehr wenige Ionen. Besonders die Menge an Calcium- und Magnesium-Ionen ist im Vergleich zu anderen Gewässern sehr gering. Wie können Knochenfische, die Calcium und Magnesium zum Aufbau von Knochengewebe benötigen, so erfolgreich in so extremen Lebensräumen überleben? Die Osmoregulation und Exkretion von Knochenfischen und ihre spezielle Adaptationen an diese extremen Lebensräume werden in diesem Kapitel behandelt.

2.4.1. Osmose als Form der Diffusion

Die Anzahl von Teilchen wie Ionen oder bspw. Blutzucker zwischen dem Blutplasma des Fisches und dem umgebenden Wasser unterscheiden sich zum Teil um das hundert- bis tausendfache. Oft ist von einer treibenden Kraft die Rede, die einzelne Teilchen zwingt eine gleichmäßige Verteilung anzustreben. Eine Membran, die nur bestimmte Teilchen durchlässt (semipermeable Membran) fungiert wie ein Sieb, durch das sich nur sehr kleine Teilchen bewegen (diffundieren) können. Durch biologische Membranen, die aus Fettsäuren bestehen, können Ionen nicht ohne weiteres diffundieren. Ionen besitzen eine sogenannte Hydrathülle. Aufgrund der Geometrie des Wasser-Moleküls besitzt das Wassermolekül einen negativen Pol am Sauerstoffatom und einen positiven Pol an den beiden Wasserstoffatomen wodurch ein Dipol-Molekül entsteht. Entsprechend der Ladung des Ions richten sich die Wassermoleküle um das Ion aus und werden durch elektrostatische Anziehungskräfte an das Ion gebunden. Ungeladene Moleküle wie Ammoniak (NH3) oder Sauerstoff (O2) können die Membran passiv diffundieren, ebenso wie Wasser. Bei der Diffusion von Wasser durch eine Membran spricht man von Osmose – ein Spezialfall der Diffusion.

Angetrieben wird die Diffusion nicht durch das Bedürfnis eines Ausgleichs, sondern durch den Zufall. Stellen wir uns eine semipermeable Membran vor, die zwei Seiten voneinander trennt. Auf der einen Seite befindet sich ein einziges Wassermolekül, während sich auf der anderen Seite 99 Wassermoleküle befinden. Unter der Annahme, dass jedes der 100 Wassermoleküle mit derselben Wahrscheinlichkeit auf die jeweils andere Seite diffundiert ergibt sich, dass der Nettofluss 99-mal größer in die Richtung der Seite mit dem einen Molekül ist. Es ist somit schlichtweg am wahrscheinlichsten, dass sich irgendwann ein Zustand einstellt, bei dem auf beiden Seiten jeweils 50 Wassermoleküle vorhanden sind. Beschrieben wird dieses Phänomen durch das erste Fick´sche Gesetz.

Biologische Membranen sind ein Grundbaustein aller Zellen. Sie grenzen verschiedene Zelltypen, Gewebe und Reaktionsräume voneinander ab. Membranen bestehen aus Lipiden; lange unpolare Kohlenwasserstoffe mit einer polaren Kopfgruppe. Während das Zellinnere, das sogenannte Cytoplasma, eine wässrige Lösung darstellt, ist die das Cytoplasma umgebende Membran ein wasserunlösliches fett. Folglich grenzen sich Membranen vom Rest der Zelle ab, ähnlich wie ein Öltropfen im Dressing. Aufgrund ihrer Hydrathüllen und der Eigenladung können Ionen nicht ohne Weiteres durch Membranen diffundieren.

2.4.2. Der elektrochemische Gradient

Ein wichtiger Begriff ist der elektrochemische Gradient. Der Gradient zwischen dem Blutplasma des Fisches und dem Umgebungswasser beruht auf zwei Gradienten; einem chemischen Gradienten und einem elektrischem Gradienten. Der chemische Gradient resultiert aus der Teilchenanzahl auf jeder Seite und somit auf stochastischen Prozessen, wie bereits zuvor besprochen. Wenn Ionen (geladene Teilchen) ins Spiel kommen, gibt es eine zusätzliche aktive Kraft durch elektrostatische Anziehungskräfte; positive und negative Ladungen ziehen sich gegenseitig an, während sich gleiche Ladungen abstoßen. Das Innere (Cytoplasma) tierischer Zellen ist in der Regel negativer geladen als das äußere Milieu. Das Membranpotential einer tierischen Zelle liegt in der Regel bei -65 mV, sodass der elektrische Gradient die Aufnahme von Kationen wie Ca2+, Na+, K+ und H+ begünstigt.

2.4.3. Der osmotische Druck

Eine wichtige Begrifflichkeit ist der osmotische Druck. Er beschreibt inwiefern das den Fisch umgebende Wasser den Fisch zur passiven Wasserabgabe bzw. Wasseraufnahme zwingt. Der osmotische Druck funktioniert dabei in zwei Richtungen: Enthält das Wasser deutlich mehr Ionen und besitzt somit einen höheren Salzgehalt als das Blutplasma des Fisches, so droht der Fisch auszutrocknen, weil er Wasser verliert. Besitzt das Wasser jedoch deutlich weniger Ionen als der Fisch dringt Wasser in ihn ein, bis seine Zellen zu platzen drohen. Um diesen osmotischen Drücken entgegen zu wirken haben Knochenfische spezielle Organe und Strukturen zur Osmoregulation evolviert, wobei sich die genaue Funktion zwischen Meer- und Süßwasserfischen unterscheidet (siehe Abbildung 14). Es gibt drei wichtige Organe bzw. Strukturen, die der Fisch für die Osmoregulation nutzt.

Die Haut stellt eine große Oberfläche dar, über die passiv Wasser ein- bzw. ausdiffundieren kann. In der Epidermis (Haut) sitzen Osmorezeptoren, ein spezieller Zelltyp der den osmotischen Druck wahrnimmt. Diese sinnesphysiologischen Zellen, die mit dem zentralen Nervensystem interagieren, kommunizieren mit einem anderen Zelltyp, den man in der Fischhaut finden kann, die sogenannten Becherzellen. Sie bilden den Mukus (Fischschleimhaut), indem sie Muzine nach außen sekretieren. Der Mukus stellt eine unspezifische Barriere gegen den osmotischen Druck dar, da er in beide Richtungen funktioniert. Durch die hohe Viskosität des Mukus diffundieren Wasser und Ionen deutlich schlechter in bzw. aus dem Fisch. Gleichzeitig dient die Schleimhaut auch als Barriere gegen Ektoparasiten, da die viskose Schleimhaut deren Anheftung erschwert. Die Zugabe von Natriumchlorid zum Aquarienwasser bewirkt einen osmotischen Druck, wodurch die Mukussekretion in den Becherzellen angeregt wird. Eine dickere Schleimhaut schützt den Fisch zeitgleich vor dem Anheften neuer Ektoparasiten, weshalb Salzbäder eine altbewährte Methode gegen Ektoparasiten wie Ichthyophthirius multifiliis.

Die Kiemen dienen nicht nur der Atmung, sondern darüber hinaus dem Stoffaustausch zwischen Fisch und Wasser. Sie stellen eine extrem große Oberfläche dar, größer als die Haut selbst. Hier kann ebenso Wasser passiv ein- bzw. ausdiffundieren. Das Kiemenepithel (die äußerste Zellschicht, die mit dem Wasser in Kontakt steht) besitzt spezielle Zelltypen, die der Aufnahme bzw. Abgabe von Ionen wie Na+, K+, Ca2+, NH4+, H+, Cl-, HCO3- und weiteren Ionen dienen. Damit übernehmen die Kiemen vor allem eine wichtige Funktion bei der Osmoregulation, der Regulation des Säure-Base-Haushalts und der Ammoniak-Sekretion. Die Kiemen sind stark durchblutet, sodass die Aufnahme und Abgabe von Ionen und Co. ins bzw. aus dem Blutplasma unmittelbar erfolgt.

In den Nieren wird die Zusammensetzung des Urins aus Ionen und Wasser wohl reguliert und somit der osmotische Druck ausgeglichen. In den Nephronen wird der wässrige Teil des Blutplasmas und kleinere Teilchen wie Ionen, Aminosäuren und Zucker zunächst in die Nierentubuli geleitet, wodurch eine große Menge Primärharn, der Vorläufer des Urins, entsteht. Im weiteren Verlauf werden dem Primärhahn, je nach Bedarf, Wasser, Salze und Nährstoffe entzogen.

Obwohl Meer- und Süßwasserfische in sehr unterschiedlichen Lebensräumen vorkommen und entgegengesetzte osmotische Drücke regulieren müssen, ist die Zusammensetzung des Blutplasmas bei den meisten Fischen sehr ähnlich und liegt im Durchschnitt bei einer Gesamt-Osmolarität von 250 bis 350 mOsmol/L (siehe Tabelle 3). Im Blutplasma dominieren vor allem Natrium und Chlorid den Salzgehalt, mit etwa 150 bis 200 mmol/L. Calcium, Magnesium, Kalium und Hydrogencarbonat liegen im Vergleich dazu lediglich zwischen 1 und 10 mmol/L.

| Art | Habitat | Osmolarität [mOsm/L] |

Ionenkonzentration [mmol/L] |

Referenz | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | HCO3- | ||||

| Meerwasser | MW | 1000 | 460 | 10 | 10 | 53 | 540 | 27 | Eckert 2000 |

| Süßwasser | SW | 1 | 0,27 | 0,59 | 0,37 | 0,17 | 0,22 | N.A. | Wetzel 1983 |

| Paralichthys (Flunder) | MW | 337 | 180 | 4 | 3 | 1 | 160 | 0,2 | Eckert 2000 |

| Crassius (Goldfisch) | SW | 293 | 142 | 2 | 6 | 3 | 107 | N.A. | Eckert 2000 |

Schaut man sich die Konzentrationen der verschiedenen Ionen im Süßwasser und im Blutplasma des Fisches an (siehe Tabelle 3), so fällt auf, dass die Diskrepanzen zwischen den Konzentrationen von Fischblut und Süßwasser stark variieren zwischen den verschiedenen Ionen. Während die Kalium-Konzentration im Blutplasma des Goldfisches um das dreifache höher ist, als in den meisten fließenden Süßgewässern, ist die Natrium-Konzentration im Blutplasma des Goldfisches um das 526-fache höher als im Süßwasser. Doch was, wenn das Umgebungswasser eine bestimmte Ionenspezies in höherer Konzentration enthält? Kann es bei einer erhöhten Calcium-Konzentration im Wasser, welche die Ca2+-Konzentration des Blutplasmas übersteigt, zu einem „Calcium-Druck“ kommen? Zumindest in der Theorie kann ein Calcium-Druck entstehen. Eine erhöhte Calcium-Konzentration im Wasser und das negative Membranpotential der tierischen Zelle begünstigen die Calcium-Diffusion in die Zelle entlang des elektrochemischen Gradienten gleich doppelt. Doch die Hydrathüllen und die zweifach positive Ladung des Calcium-Kations verhindern dessen Diffusion durch die Membran. Auch wenn einzelne Ionenspezies im Wasser höher konzentriert sind als im Blutplasma, richtet sich der passive Wasserstrom in Form der Osmose, gegen die alle Fische ankommen müssen, nach dem Gesamt-Druck aller Ionen (siehe Abbildung 15).

Die Aufnahme bzw. Abgabe der verschiedenen Ionen im Kiemenepithel findet stattdessen in speziellen Zellen statt, den sogenannten Ionocyten. Sie stehen in direktem Kontakt mit dem Blut und regulieren den Transport von Ionen aus dem Blut in die Umwelt und umgekehrt. Die Zellseite, die dem Wasser zugerichtet ist, wird als apikale Seite bezeichnet, wohingegen die entgegengesetzte Zellseite, die in Kontakt mit dem Blut steht, als basolaterale Seite bezeichnet wird. Sowohl auf der apikalen als auch der basolateralen Seite ist die Zellmembran dicht gepackt mit Ionentransportern. Ionentransporter sind oftmals sehr spezifisch und erkennen nur bestimmte Ionenspezies, die sie durchlassen. Viele Ionentransporter fungieren als sogenannte Antiporter, indem sie eine Ionenspezies aus der Zelle heraus- und eine andere Ionenspezies in die Zelle hineinpumpen. Grund hierfür ist die Tatsache, dass oftmals ein Transport Energie kostet, während der andere Energie erzeugt. Sobald Ionen gegen ihren elektrochemischen Gradienten transportiert werden, muss die Zelle Energie aufbringen. Werden Ionen entlang ihres elektrochemischen Gradienten transportiert, ist das ein energetisch sehr günstiger Transport, der einen energetisch aufwändigen Transport mitziehen kann. Um auf verschiedene Ionenverhältnisse reagieren zu können besitzen Kiemenepithelzellen häufig verschiedene Ionentransporter, die in unterschiedlicher Anzahl vorhanden sein können. Dabei unterscheidet sich die Ausstattung der Ionocyten hinsichtlich ihrer Ionentransporter zwischen verschiedenen Fischarten, auch solche die derselben Familie angehören, aus gleichen Habitaten wie dem Schwarzwasser zum Teil stark (Sylvain et al. 2023a).

Die Ionocyten lassen sich in zwei Kategorien unterteilen; sie transportieren entweder Kationen wie Na+, H+, K+ und Ca2+, oder Anionen wie Cl- und HCO3- (siehe Abbildung 16). Die einzelnen Ionocyten sind zwischen den respiratorisch aktiven (atmungstätigen) Pflasterzellen in der Epithelschicht eingebettet. Die Epithelzellen in den Kiemen sind durch sogenannte Tight-Junctions miteinander verbunden. Diese Proteinstrukturen vernetzen die vielen Zellen miteinander und dichten das Kiemengewebe zwischen den einzelnen Epithelzellen ab. Zusätzlich existieren sogenannte Gap-Junctions. Hierbei handelt es sich um spezielle Proteinstrukturen, die als Tunnel zwischen verschiedenen Epithelzellen fungieren. Durch sogenannte Integrine, die in die Zellmembran integriert sind, können einzelne Zellen äußere Umweltreize wie den Ionengehalt wahrnehmen und entsprechend darauf reagieren.

2.4.4. Hormonelle Steuerung der Osmoregulation

Die Zusammensetzung der einzelnen Ionentransporter in den Zellmembranen der Ionocyten wird, in Abhängigkeit des Salzgehalts bzw. der Ionenverfügbarkeit im Wasser, reguliert und verändert. Integrine und spezielle Sinneszellen, die sogenannten Osmorezeptoren, nehmen den äußeren Salz- bzw. Ionengehalt wahr und informieren das zentrale Nervensystem, welches bestimmte Drüsen dazu veranlasst Botenstoffe in Form von Hormonen auszuschütten, die bspw. die Bildung bestimmter Ionentransporter in den Ionocyten aktiviert oder inhibiert (siehe Kapitel 2.2.).

Besonders gut untersucht ist diese hormonelle Steuerung der Osmoregulation bei Fischarten, die an ein breites Spektrum verschiedener Salzgehalte angepasst sind und während ihrer Lebenszeit sowohl in Süß-, Brack- als auch Meerwasser leben, den sogenannten euryhalinen Fischarten. Sie machen lediglich 5% aller Knochenfischarten aus, während die restlichen 95% zu den stenohalinen Fischarten zählen, die ihr gesamtes Leben ausschließlich in Süß- oder Meerwasser verbringen (Evans, 1984). Zu den euryhalinen Fischarten zählen auch jene, die für ihre Fortpflanzung zwischen Süß- und Meerwasser wechseln, den sogenannten Wanderfischen. Wanderfische werden in zwei verschiedene Typen unterteilt. Wanderfische, die für die Fortpflanzung vom Meer- ins Süßwasser übergehen, wie beispielsweise Lachse, werden als anadrom bezeichnet. Das Gegenteil stellen die katadromen Wanderfische wie z.B. Aale dar, die ihr Leben primär im Süßwasser verbringen und für die Fortpflanzung ins Meerwasser wandern.

Wissenschaftliche Untersuchungen an Wanderfischen wie dem Lachs zeigten, dass drei Hormone die Osmoregulation maßgeblich koordinieren; Das Wachstumshormon (engl. Growth hormone [GH]), das Stresshormon Cortisol sowie Prolactin. Dabei ist das Wachstumshormon GH dafür zuständig die Ionocyten für die Ionenabgabe im salzhaltigen Meerwasser umzuprogrammieren, während Prolactin das „Süßwasser-Hormon“ ist und die Ionenaufnahme veranlasst (McCormick, 2001). Das Stresshormon Cortisol ist an beiden Umstellungsprozessen beteiligt. So konnte bspw. gezeigt werden, dass das Umsetzen von Coho-Lachsen von Süß- in Meerwasser zu einer Zunahme des Natrium-Spiegels im Blutserum führte, die nach 4 Tage ihr Maximum erreichte, als der Natrium-Spiegel im Blutserum um etwa 28% zunahm. Bereits innerhalb des ersten Tages kam es zu einer sehr kurzfristigen aber hohen Ausschüttung von Cortisol. Ab dem vierten Tag nahm der Natrium-Spiegel im Blutserum wieder ab und war nach 8 Tagen wieder bei seinem Normalwert (Eckert, 2000). Demnach können euryhaline Wanderfische ihre gesamte Osmoregulation binnen einer Woche umkehren.

Für die stenohalinen Arten gibt es deutlich weniger wissenschaftliche Untersuchungen. Jedoch regulieren auch hier Hormone wie Cortisol, Prolactin und GH die Osmoregulation. Dies verschafft auch den Kiemenepithelien der stenohalinen Süß- und Meerwasserfische eine gewisse Plastizität, obgleich diese Plastizität deutlich starrer ausfällt als bei den euryhalinen Fischarten. Für Pterophyllum scalare wurde gezeigt, dass ein pH Abfall von 6,0 auf 3,5 zwar zunächst den Ionenhaushalt (bspw. den Natrium-Spiegel im Blutplasma) stark beeinflusste, dieser sich aber bereits nach 72 Stunden völlig akklimatisierte (Gonzalez & Wilson, 2001). Ebenso akklimatisieren sich Grahams Tilapien (Alcolapia grahami), die in sehr alkalischen und salzhaltigen Seen Kenias leben (pH ~10; ~580 mOsmol/L), in Wasser, das 10 bzw. 200% des natürlichen Salzgehalts im Habitat enthielt, binnen 10 Tage (Wood et al. 2002). Diese Untersuchungen zeigen, dass sich auch stenohaline Arten schnell an sich eine ändernde Salinität oder Alkalinität anpassen können.

2.4.5. Säure-Base-Regulation bei Knochenfischen

Wie in Abbildung 16 dargestellt, ist die Osmoregulation streng gekoppelt an die Säure-Base-Regulation des pH-Werts im Blut. Der Blut pH-Wert liegt normalerweise zwischen 7,0 und 8,0. Nimmt der pH-Wert rapide ab, kann dies zu einer Blutversauerung, der sogenannten Azidose führen. Eine starke Zunahme des pH-Werts kann hingegen zu einer Alkalisierung des Blutes, der sogenannten Alkalose führen. Sowohl die Azidose als auch die Alkalose haben schwerwiegende Auswirkungen auf die Physiologie des Fisches, besonders auf die Atmung. So kann eine Azidose bspw. zum Bohr-Effekt führt. Der Bohr-Effekt beschreibt das Phänomen, dass die Sauerstoff-Affinität des Hämoglobins bei niedrigem pH-Wert abnimmt und somit die Aufnahmegeschwindigkeit des Sauerstoffs vermindert. Bestimmte Arten von Hämoglobinen zeigen bei niedrigem pH, der z.B. durch einen zu hohen CO2-Gehalt entsteht, zusätzlich eine verringerte Sauerstoffbindekapazität, was als Root-Effekt bezeichnet wird.

Fische regulieren ihren Blut-pH, indem sie dem Blutplasma entweder Protonen (H+) entziehen und somit den pH erhöhen, oder sie verringern die Pufferkapazität des Blutes und entfernen Hydrogencarbonat (HCO3-), wodurch der pH-Wert sinkt. In den Ionocyten, die Kationen wie Na+, K+ oder Ca2+ aufnehmen bzw. abgeben, werden auch Protonen abgegeben. Häufig findet ein sogenannter Antiport statt. Protononen werden abgegeben, während Natrium aufgenommen wird. Die Abgabe der Hydrogencarbonat-Anionen findet in Ionocyten statt, die Chlorid aufnehmen, den sogenannten Chloridzellen.

2.4.6. Ammoniak-Exkretion bei Knochenfischen

Die meisten Knochenfische sind ammoniotelisch, was bedeutet, dass sie hauptsächlich Ammoniak bzw. Ammonium ausscheiden und nur wenig bis gar keinen Harnstoff produzieren. Dabei spielt vor allem das Kiemenepithel eine wichtige Rolle, da Fische über die Niere nur wenig Ammoniak/Ammonium ausscheiden (Evans et al. 2005). Im Gegensatz zum positiv geladenen Ammonium-Kation (NH4+) kann das ungeladene Ammoniak-Molekül (NH3) ganz ohne Hydrathülle in der Regel die Membran der Zelle problemlos passieren. Dennoch besitzen viele Fische spezielle Transporter, die entweder Ammoniak oder Ammonium in das Umgebungswasser transportieren können. In Wasser pH <7 reagiert Ammoniak außen sofort zu Ammonium, welches nicht mehr zurück in die Zelle diffundieren kann. Dies führt zu einem Gradienten, der die passive Abgabe des Ammoniaks ermöglicht. In alkalischem und besonders Ammoniak-reichem Wasser kann das Ausscheiden des giftigen Ammoniaks unterdrückt werden, sodass der Fisch an einer Ammoniakvergiftung stirbt. Erst in den Kiemenepithelzellen wird das unproblematische Ammonium in Ammoniak umgewandelt. Eine rasche Entsorgung dieses Abfallprodukts ist für den ammoniotelischen Fisch überlebenswichtig.

2.4.7. Physiologische Adaptationen an das Schwarzwasser

Vergleicht man die Natrium-Transporter aus dem Kiemenepithel verschiedener in Amazonien beheimateter Fische, so fällt auf, dass diese je nach Art unterschiedlich effizient sind. Um die Effizienz eines Natriumionen-Transporters zu bestimmen ermittelt der Biochemiker zwei verschiedene Parameter, Jmax und Km. Jmax ist die maximale Geschwindigkeit des Transporters. Dabei wird die Geschwindigkeit von Ionentransportern dadurch bestimmt wie viele Teilchen (nmol) pro Gramm (g) Proteinmasse (Ionentransporter) pro Stunde (h) transportiert werden können. Eine wissenschaftliche Studie zeigte, dass insbesondere kleinere Salmler wie Paracheirodon axelrodi Ionentransporter mit sehr hohen Geschwindigkeitsraten Jmax in ihren Ionocyten aufweisen (siehe Abbildung 18), während insbesondere größere Cichliden wie Pterophyllum scalare Natriumionen-Transporter besitzen, deren Jmax im Vergleich beinahe nur halb so groß ist. Doch auch die Sensitivität der Ionentransporter ist bei Cichliden herabgesetzt. Die Michaelis-Menten-Konstante Km ist eine wichtige Größe in der Enzymkinetik. Sie beschreibt wie wenige bzw. viele Ionen vorhanden sein müssen, damit die Geschwindigkeit des Transporters 50% seines Maximalwerts (Jmax) erreicht. Je kleiner Km-Wert, desto sensitiver und effizienter sind diese Ionentransporter. Während Natriumionen-Transporter aus P. scalare einen relativ hohen Km-Wert von 136,1 µmol/L aufweisen, liegt der Km-Wert der Natriumionen-Transporter von P. axelrodi bei lediglich 53,7 µmol/L (Gonzalez et al. 2002). Somit erreichen Natriumionen-Transporter aus P. axelrodi nicht nur sehr schnell ihre maximale Transportgeschwindigkeit, sondern weisen auch eine extrem hohe maximale Transportgeschwindigkeit auf.

Das Kiemenepithel und dessen Ionocyten kleiner Salmler aus dem Schwarzwasser scheinen nahezu perfekt an die extreme Ionenärme des Schwarzwasser angepasst zu sein, während größere Buntbarsche aus ähnlich ionenarmen Gewässern weniger effiziente Transporter für die Natriumaufnahme in ihren Kiemen besitzen. Neben der Tatsache, dass es sich um zwei unterschiedliche Fischgruppen mit unterschiedlicher Stammesgeschichte handelt, spielt auch das Oberflächen-Volumen Verhältnis eine wichtige Rolle. Betrachtet man ein Quadrat mit einer Länge a, so wird dessen Fläche durch a2 berechnet. Wird aus diesem zweidimensionalen Quadrat ein kubischer Würfel, lässt sich dessen Volumen mithilfe von a3 berechnen. Während die Fläche um die zweite Potenz zunimmt, nimmt das Volumen um die dritte Potenz zu. Je größer das Volumen eines Körpers wird, desto geringer wird das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen. Für Fische bedeutet dies, dass kleine Fische durch ihre vergleichsweise große Kiemen- und Hautoberfläche stärker von osmotischem Druck durch passiven Wasserein- wie -ausfluss betroffen sind als größere Fische. Untersuchungen mit radioaktiv markiertem Wasser zeigten bei Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss), dass kleinere Tiere mit einem Gesamtgewicht von 13 Gramm durch Osmose, also den passiven Wasserein- und ausstrom über Haut und Kiemen, innerhalb einer Stunde mehr als 100% ihres Körperwasseranteils austauschten, während Regenbogenforellen mit einem Körpergewicht von 50 Gramm nur 34% ihres Körperwasseranteils innerhalb einer Stunde durch Osmose austauschten (Onukwufor & Wood, 2018). Die Diffusionsrate ist somit proportional zum Oberfläche-Volumen Verhältnis eines Fisches. Um dem ständigen enormen osmotischen Druck standzuhalten, besitzen kleine Salmler daher vermutlich sehr effiziente Ionentransporter, um ihren Ionenhaushalt schnell und dauerhaft regulieren zu können. Hinzu kommt, dass große Buntbarsche sich oftmals carnivor ernähren und durch das Fressen von Krebstierchen und anderem Zooplankton eine sehr mineralreiche Nahrung aufnehmen, während omnivore und insbesondere herbivore Fischarten, darunter auch viele kleine Salmler, durch ihre Ernährung deutlich weniger Ionen aufnehmen.

Nicht nur gegen die geringe Ionenverfügbarkeit müssen Schwarzwasserfische ankämpfen. Auch der extrem niedrige pH-Wert, der eine hohe Konzentration an Protonen (H+) anzeigt, stellt die Fische vor eine Herausforderung. In extrem saurem Wasser haben Fische Schwierigkeiten ihre Natrium-Ionen zu behalten, da diese bei niedrigen pH-Werten aus dem Fisch diffundieren. Nicht über die Zellmembran, das verhindern die Hydrathüllen. Natrium kann in extrem sauren Habitaten über sogenannte parazelluläre Wege aus dem Kiemengewebe diffundieren. Die Proteine, welche die einzelnen Zellen des Kiemenepithels zusammenhalten, die sogenannten Tight Junctions, werden in extrem sauren Wasser instabil und es kann vermehrt Natrium austreten, da der Konzentrationsgradient das Austreten in das ionenarme Wasser begünstigt. In extrem sauren und Calcium-armen Umgebungen werden Calcium-Ionen aus den Tight-Junctions gespült, die für deren Stabilität als Cofaktor essentiell sind (Kwong et al. 2014). Infolgedessen kann Natrium über den parazellulären Weg zwischen den Epithelzellen austreten. Für den Trauermantelsalmler Gymnocorymbus ternetzi konnten gezeigt werden, dass dieser bei einer Senkung des pH von 6,5 auf 5,0 die Aktivität seiner Ionentransporter, die Natrium aufnehmen und gleichzeitig gegen H+ austauschen, um das Vierfache erhöhen kann (Gonzalez et al. 1997).

Die Aufnahme von Natrium findet gegen das Konzentrationsgefälle statt und ist deshalb energetisch aufwändig. Die Abgabe von H+ ist bis zu einem gewissen pH-Wert jedoch energetisch so günstig, dass der Austausch von Na+ in den Fisch und H+ aus dem Fisch hinaus ohne das zuführen zusätzlicher Energie funktioniert. In extrem sauren Wasser mit bspw. pH 3,5 finden jedoch sowohl die Aufnahme von Na+ als auch die Abgabe von H+ gegen den Konzentrationsunterschied statt und sind somit energetisch ungünstig. Für den Zebrabärbling (D. rerio) konnte gezeigt werden, dass dieser in extrem sauren Wasser unempfindlich gegen Inhibitoren ist, die die Aktivität der Na+/H+-Austauscher blockieren (Gonzalez et al. 2024). Stattdessen zeigten Clifford et al. 2022, dass D. rerio über Na+/K+-Austauscher verfügt. Das Blutplasma enthält hier höhere Mengen Kalium als das Schwarzwasser, weshalb der energetisch günstige Transport von K+ an das Wasser an die energetisch ungünstige Na+-Aufnahme gekoppelt wird. Der rote Neon (P. axelrodi) hingegen sammelt in seinen Ionocyten Ammonium, das zu Ammoniak und H+ dissoziiert. Aufgrund der dadurch auftretenden hohen H+-Konzentration in den Kiemenepithelzellen, funktionieren hier weiterhin die bekannten Na+/H+-Austauscher (Wood et al. 2014).

Zur pH-Regulation des Blutes müssen Fische H+ abgeben. Dies geschieht zum einen über Ionentransporter, die H+ gegen Na+ austauschen (siehe Abbildung 16). Da sowohl die Aufnahme von Na+, als auch die Abgabe von H+ gegen den Konzentrationsgradienten geschehen muss und deshalb energetisch sehr aufwändig ist, haben viele Fische eine weitere Form entwickelt, um H+ aus dem Blutplasma zu pumpen und an das extrem saure H+-reiche Wasser abzugeben. Fische wie der Zebrabärbling koppeln das Ausscheiden von Ammoniak (NH3) an das Ausscheiden von Protonen (Wright & Wood, 2009). Zwei verschiedene Transporter pumpen Protonen bzw. Ammoniak nach außen (siehe Abbildung 20). Im sauren Schwarzwasser reagieren die herausgepumpten Protonen mit dem Ammoniak zu Ammonium. Das positiv geladene Ammonium-Ion besitzt nun selbst eine Hydrathülle und kann nicht mehr zurück in die Zelle diffundieren. Auf diese Art und Weise entledigt sich der Fisch gleich zweier Abfallprodukte und verhindert deren Rückdiffusion.

Ein weiterer wichtiger Faktor für das Überleben im Schwarzwasser sind die Huminstoffe selbst. Auch die in Amazonien beheimateten Süßwasserrochen (knorpelfische) der Gattung Potamotrygon besitzen recht ineffiziente Natriumionen-Transporter mit niedrigem Jmax und hohem Km. Trotzdem kommen sie endemisch in dem weichen und sauren Wasser Amazoniens vor. In einer wissenschaftlichen Studie wurden Potamotrygon spp. sowohl in saurem und weichen Rio Negro Wasser mit vielen natürlichen Huminstoffen als auch in saurem und weichen Wasser ohne Huminstoffe gehalten (Wood et al. 2003). Bei pH 4 zeigten die Tiere, die ohne Huminstoffe aus dem Rio Negro gehalten wurden, eine deutlich verschlechterte Aufnahme von Natrium und Chlorid. Die Aufnahme von Na+ und Cl- war zu 90% inhibiert. Zusätzlich verloren die Fische im Klarwasser Natrium und Chlorid über die Kiemen. Währenddessen zeigten die Tiere im Rio Negro Wasser deutlich geringere Verluste von Natrium und Chlorid und konnten Natrium und Chlorid weiterhin normal aufnehmen. Die Zugabe von Calcium führte im Klarwasser zu einer deutlichen Besserung der Ionenaufnahme und einem geringeren Ionenverlust. Die Zugabe von Calcium zum Rio Negro Schwarzwasser hatte keinerlei Auswirkung, wahrscheinlich weil die Huminstoffe das Calcium maskierten. Zusätzlich wurde dem Klarwasser ein Huminstoff-Präparat zugeführt, das jedoch nicht ansatzweise zu den gleichen positiven Auswirkungen wie die des Rio Negro Wassers führte. Die Wissenschaftler konstatierten einerseits, dass der Rio Negro spezielle Huminstoffe enthält, die die Ionenaufnahme bzw. -verluste maßgeblich beeinflussten, auf eine unbekannte Art und Weise. Zudem hat auch Calcium einen positiven Einfluss auf die Ionenregulation in den Kiemen in saurem und weichem Wasser. Jedoch wird dieser positive Effekt durch Huminstoffe blockiert.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass verschiedene Fischgruppen, besonders die kleineren, ganz verschiedene und sehr spezifische Wege gefunden haben, um in extrem weichem und saurem Wasser wie dem Schwarzwasser zu überleben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Arten solche extremen Wasserwerte brauchen. Schwarzwasserfische wie P. axelrodi sind nicht acidophil (säureliebend), sondern acidotolerant (Säure tolerierend). Viel mehr besitzen sie die besondere Fähigkeit ihr Kiemenepithel so auszustatten, dass sie auch in lebenswidrigen Habitaten überleben können. Wichtig sind hierfür spezielle Osmorezeptoren, die den Ionengehalt im Wasser wahrnehmen, ebenso wie Integrine. Letztere können jedoch nicht nur chemische Umweltreize wahrnehmen. Integrine können auch Botenstoffe wahrnehmen, die von Mikroorganismen wie Bakterien ausgeschüttet werden (Sylvain et al. 2023a). Wood et al. 2003 führten die positiven Effekte des Rio Negro Wassers auf Potamotrygon spp. bei pH 4 auf die darin gelösten Huminstoffe zurück. Doch die Mikroorganismen, die zum Teil auch im Schwarzwasser leben, spielen womöglich eine zentralere Rolle als die Huminstoffe selbst. Die Bedeutung dieser Mikroben wird im nachfolgenden Kapitel besprochen.

3. Mikroben im Schwarzwasser

3.1. Was sind Mikroben?

Der Begriff „Mikroben“ kennzeichnet kein klares Taxon, also keine Gruppe von Organismen, die alle auf einen direkten gemeinsamen evolutiven Vorfahren zurückzuführen sind. Vielmehr werden unter dem Begriff Mikroben all jene Organismen aufgeführt, die mit bloßem Auge nicht oder kaum zu sehen sind, sondern die nur unter dem Mikroskop sichtbar werden. Hierzu zählen neben Bakterien auch Archaeen, Pilze, Grünalgen und Protisten. Auch wenn diese großen Organismengruppen nicht alle einen direkten gemeinsamen Vorfahren besitzen, leitet sich das Leben, wie wir es kennen, von einem Ur-Vorfahren, der allem Leben auf dem Planeten gemeinsam ist, ab. Dieser letzte universelle Vorfahre, auch LUCA (=“last universal common ancestor“) genannt, ist die Basis von der aus sich der Stammbaum des Lebens rekonstruieren lässt. Die erste Astgabelungen in der Biologie findet zwischen der großen Gruppe der Bacteria und der Gruppe der Archaeen und Eukarya statt. Archaeen und die Eukarya teilen sich einen weiteren gemeinsamen Vorfahren. Gemeinsam bilden Bakterien, Archaeen und Eukarya die drei Domänen des Lebens und damit die erste Stufe aller taxonomischer Einordnungen. Bakterien und Archaeen (zuvor auch Archaebakterien genannt) werden auch als Prokaryoten bezeichnet, da sie keinen Zellkern besitzen. Eukaryoten hingegen besitzen einen Zellkern, in dem sich die Erbinformation in Form der DNA befindet. Zu den Eukaryoten zählen Pflanzen, Pilze, Tiere und diverse Einzeller, die unter dem Begriff „Protisten“ zusammengefasst werden.

Mikroben sind ubiquitär vorhanden. Es gibt keinen Lebensraum, der nicht von Mikroben besiedelt wird. Ob im menschlichen Darm, der ISS oder hydrothermalen Quellen 2000 bis 4000 Metern unter der Meeresoberfläche, in denen das Leben wahrscheinlich seinen Ursprung nahm, überall finden sich verschiedene Mikroben, besonders Prokaryoten. Die Diversität der kleinsten Lebensformen ist umfangreicher als die aller bisher bekannten Mehrzeller. Im Jahre 2016 schaffte es eine wissenschaftliche Publikation aus der Fachzeitschrift Nature Microbiology in die New York Times. Ein Forscherteam um die Wissenschaftlerin Jillian F. Banfield erstellte einen neuen Stammbaum des Lebens auf Grundlage neuer Daten. Das Ergebnis führte zu dem bedeutsamen Fund, dass die Domäne der Bakterien das artenreichste Taxon in der Biologie darstellen (Hug et al. 2016). Seit dem Jahre 2011 nimmt die Entdeckung neuer Bakteriengenome und damit verbunden neuen Arten & Stämmen mithilfe moderner molekularbiologischer Methoden exponentiell zu (Jangid & Prakash 2019). Während das Reich der Tiere 1992 noch 73,1% der Artenvielfalt ausmachte, machte das Tierreich im Jahre 2017 nur noch 7,3% der Artenvielfalt aus, während die Bakterien mit 78% führend waren und nach wie vor sind (Larsen et al. 2017). Doch nicht nur die Diversität von Mikroben, insbesondere Prokaryoten ist beeindruckend. Auch quantitativ machen Mikroben trotz ihrer Winzigkeit einen enormen Anteil aus. Im Jahre 2018 veröffentlichten Bar-On et al. eine Studie, in der die Verteilung der Biomasse auf unserem Planeten bezogen auf verschiedene Organismengruppen untersucht wurde. Hierzu wurde die Verteilung des Kohlenstoffs untersucht. Mit 450 Gigatonnen Kohlenstoff machen Pflanzen 82% der weltweiten Biomasse aus. Auf dem zweiten Platz befinden sich Bakterien, die 70 Gigatonnen der insgesamt etwa 550 Gigatonnen des in Biomasse gebundenen Kohlenstoffs ausmachen. Fische kommen mit 0,7 Gt lediglich auf ein Zehntel dessen.

Man mag fast schon sagen es erscheint logisch, dass Prokaryoten auch in Hinblick auf den Zellstoffwechsel sehr vielseitig sind. Egal ob aerobe Atmung, Gärung, anaerobe Atmung, Kohlenstofffixierung oder Photosynthese, Bakterien haben im Laufe der Evolution unterschiedliche Formen und Kombinationen zur Energiekonservierung entwickelt. Und auch über den essentiellen lebenserhaltenen Primärstoffwechsel hinaus besitzen viele Bakterien interessante Sekundärmetabolismen, die zur Produktion von Antibiotika, Toxinen und anderen biochemischen Hilfsmitteln führen. Bakterien besitzen daher auch ein unfassbar hohes Potential für den Menschen – sowohl im negativen als auch im positiven Sinne.

Aufgrund ihrer vielfältigen Physiologie findet man Prokaryoten auch in extremen ökologischen Nischen. Acidotolerante Prokaryoten zum Beispiel tolerieren auch saure Milieus wie bspw. das in der Biotechnologie genutzte Essigsäurebakterium Gluconobacter oxydans. Neben Prokaryoten, die saure Bedingungen aushalten und überleben, gibt es auch welche, die auf extrem saure Bedingungen (pH < 3) zwangsläufig angewiesen sind, um zu überleben. Man spricht hierbei von acidophilen (säureliebenden) Arten. Hierzu zählt beispielsweise Acidithiobacillus ferrooxidans, der in Erzhalden und sauren Bergwerksabwässern lebt und dort Eisen und Schwefel bei pH Werten < 2 oxidiert. Viele Prokaryoten können jedoch auch weitere Extreme überleben. Sulfolobus solfataricus lebt in vulkanischen Quellen bei pH ~ 2 sowie einer Temperatur von ~80°C und ist damit acidophil und thermophil (hitzeliebend) zugleich. Neben säure- und hitzeliebenden Organismen gibt es auch alkaliphile (laugenliebende), psychrophile (kälteliebende) und halophile (salzliebende) Prokaryoten.